Maithili Sharan Gupt Poems in Hindi : यहाँ इस लेख में मैथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध कवितायेँ उपलब्ध कराएँगे मैथिलीशरण गुप्त भारत के राष्ट्रिय कवि थे मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव (झाँसी) में 1886 ई० में हुआ था इसके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी-साहित्य से विशेष लगाव था

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्त्वपूर्ण कवि हैं उन्हें साहित्य जगत में ‘दद्दा’ नाम से जाना जाता था उनकी कृति भारत-भारती (1912) भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें ‘राष्ट्रकवि’ की पदवी भी दी थी उनकी जयन्ती 3 अगस्त को हर वर्ष ‘कवि दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया। आज इस लेख में Maithili Sharan Gupt Poems in Hindi जारी किये है जो अक्सर पढाई करने वाले छात्रो को पढने व लिखने को मिलते है।

आर्य – मैथिलीशरण गुप्त (1)

हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी

आओ विचारें आज मिल कर, यह समस्याएं सभी

भू लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां

फैला मनोहर गिरि हिमालय, और गंगाजल कहां

संपूर्ण देशों से अधिक, किस देश का उत्कर्ष है

उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है

यह पुण्य भूमि प्रसिद्घ है, इसके निवासी आर्य हैं

विद्या कला कौशल्य सबके, जो प्रथम आचार्य हैं

संतान उनकी आज यद्यपि, हम अधोगति में पड़े

पर चिह्न उनकी उच्चता के, आज भी कुछ हैं खड़े

वे आर्य ही थे जो कभी, अपने लिये जीते न थे

वे स्वार्थ रत हो मोह की, मदिरा कभी पीते न थे

वे मंदिनी तल में, सुकृति के बीज बोते थे सदा

परदुःख देख दयालुता से, द्रवित होते थे सदा

संसार के उपकार हित, जब जन्म लेते थे सभी

निश्चेष्ट हो कर किस तरह से, बैठ सकते थे कभी

फैला यहीं से ज्ञान का, आलोक सब संसार में

जागी यहीं थी, जग रही जो ज्योति अब संसार में

वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे स्वाधीन थे

सम्पूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे

मन से, वचन से, कर्म से, वे प्रभु भजन में लीन थे

विख्यात ब्रह्मानंद नद के, वे मनोहर मीन थे

मनुष्यता – मैथिलीशरण गुप्त (2)

विचार लो कि मत्र्य हो न मृत्यु से डरो कभी¸

मरो परन्तु यों मरो कि याद जो करे सभी।

हुई न यों सु–मृत्यु तो वृथा मरे¸ वृथा जिये¸

मरा नहीं वहीं कि जो जिया न आपके लिए।

यही पशु–प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे¸

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।

उसी उदार की कथा सरस्वती बखानवी¸

उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती।

उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती;

तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती।

अखण्ड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे¸

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे।।

सहानुभूति चाहिए¸ महाविभूति है वही;

वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही।

विरूद्धवाद बुद्ध का दया–प्रवाह में बहा¸

विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे?

अहा! वही उदार है परोपकार जो करे¸

वहीं मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।

अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े¸

समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े–बड़े।

परस्परावलम्ब से उठो तथा बढ़ो सभी¸

अभी अमत्र्य–अंक में अपंक हो चढ़ो सभी।

रहो न यों कि एक से न काम और का सरे¸

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।

मनुष्य मात्र बन्धु है यही बड़ा विवेक है¸

पुराणपुरूष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है।

फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है¸

परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं।

अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथा हरे¸

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।

चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए¸

विपत्ति विप्र जो पड़ें उन्हें ढकेलते हुए।

घटे न हेल मेल हाँ¸ बढ़े न भिन्नता कभी¸

अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी।

तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे¸

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।

रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में

सन्त जन आपको करो न गर्व चित्त में

अन्त को हैं यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में

दयालु दीन बन्धु के बडे विशाल हाथ हैं

अतीव भाग्यहीन हैं अंधेर भाव जो भरे

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।

नर हो, न निराश करो मन को – मैथिलीशरण गुप्त (3)

नर हो, न निराश करो मन को

कुछ काम करो, कुछ काम करो

जग में रह कर कुछ नाम करो

यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो

समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो

कुछ तो उपयुक्त करो तन को

नर हो, न निराश करो मन को

संभलों कि सुयोग न जाय चला

कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला

समझो जग को न निरा सपना

पथ आप प्रशस्त करो अपना

अखिलेश्वर है अवलंबन को

नर हो, न निराश करो मन को

जब प्राप्त तुम्हें सब तत्त्व यहाँ

फिर जा सकता वह सत्त्व कहाँ

तुम स्वत्त्व सुधा रस पान करो

उठके अमरत्व विधान करो

दवरूप रहो भव कानन को

नर हो न निराश करो मन को

निज़ गौरव का नित ज्ञान रहे

हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे

मरणोंत्तर गुंजित गान रहे

सब जाय अभी पर मान रहे

कुछ हो न तज़ो निज साधन को

नर हो, न निराश करो मन को

प्रभु ने तुमको दान किए

सब वांछित वस्तु विधान किए

तुम प्राप्त करो उनको न अहो

फिर है यह किसका दोष कहो

समझो न अलभ्य किसी धन को

नर हो, न निराश करो मन को

किस गौरव के तुम योग्य नहीं

कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं

जान हो तुम भी जगदीश्वर के

सब है जिसके अपने घर के

फिर दुर्लभ क्या उसके जन को

नर हो, न निराश करो मन को

करके विधि वाद न खेद करो

निज़ लक्ष्य निरन्तर भेद करो

बनता बस उद्यम ही विधि है

मिलती जिससे सुख की निधि है

समझो धिक् निष्क्रिय जीवन को

नर हो, न निराश करो मन को

कुछ काम करो, कुछ काम करो

अर्जुन की प्रतिज्ञा – मैथिलीशरण गुप्त (4)

उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा,

मानों हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।

मुख-बाल-रवि-सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ,

प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ?

युग-नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार-से,

अब रोष के मारे हुए, वे दहकते अंगार-से ।

निश्चय अरुणिमा-मित्त अनल की जल उठी वह ज्वाल सी,

तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही।

साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ मैं,

पूरा करूँगा कार्य सब कथानुसार यथार्थ मैं।

जो एक बालक को कपट से मार हँसते हैँ अभी,

वे शत्रु सत्वर शोक-सागर-मग्न दीखेंगे सभी।

अभिमन्यु-धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है,

इससे हमारे हत हृदय को, हो रहा जो शूल है,

उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है,

उन्मुक्त बस उसके लिये रौरव नरक का द्वार है।

उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है,

पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दण्ड और प्रचंड है ।

अतएव कल उस नीच को रण-मध्य जो मारूँ न मैं,

तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूँ न मैं।

अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही,

साक्षी रहे सुन ये वचन रवि, शशि, अनल, अंबर, मही।

सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ-वध करूँ,

तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूँ।

सखि वे मुझसे कह कर जाते – मैथिलीशरण गुप्त (5)

सखि, वे मुझसे कहकर जाते,

कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ?

मुझको बहुत उन्होंने माना

फिर भी क्या पूरा पहचाना ?

मैंने मुख्य उसी को जाना

जो वे मन में लाते ।

सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।

स्वयं सुसज्जित करके क्षण में,

प्रियतम को, प्राणों के पण में,

हमीं भेज देती हैं रण में –

क्षात्र-धर्म के नाते ।

सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।

हुआ न यह भी भाग्य अभागा,

किसपर विफल गर्व अब जागा ?

जिसने अपनाया था, त्यागा;

रहे स्मरण ही आते !

सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।

नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते,

पर इनसे जो आँसू बहते,

सदय हृदय वे कैसे सहते ?

गये तरस ही खाते !

सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।

जायें, सिद्धि पावें वे सुख से,

दुखी न हों इस जन के दुख से,

उपालम्भ दूँ मैं किस मुख से ?

आज अधिक वे भाते !

सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।

गये, लौट भी वे आवेंगे,

कुछ अपूर्व-अनुपम लावेंगे,

रोते प्राण उन्हें पावेंगे,

पर क्या गाते-गाते ?

सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।

दोनों ओर प्रेम पलता है – मैथिलीशरण गुप्त (6)

दोनों ओर प्रेम पलता है।

सखि, पतंग भी जलता है हा! दीपक भी जलता है!

सीस हिलाकर दीपक कहता–

’बन्धु वृथा ही तू क्यों दहता?’

पर पतंग पड़ कर ही रहता

कितनी विह्वलता है!

दोनों ओर प्रेम पलता है।

बचकर हाय! पतंग मरे क्या?

प्रणय छोड़ कर प्राण धरे क्या?

जले नहीं तो मरा करे क्या?

क्या यह असफलता है!

दोनों ओर प्रेम पलता है।

कहता है पतंग मन मारे–

’तुम महान, मैं लघु, पर प्यारे,

क्या न मरण भी हाथ हमारे?

शरण किसे छलता है?’

दोनों ओर प्रेम पलता है।

दीपक के जलनें में आली,

फिर भी है जीवन की लाली।

किन्तु पतंग-भाग्य-लिपि काली,

किसका वश चलता है?

दोनों ओर प्रेम पलता है।

जगती वणिग्वृत्ति है रखती,

उसे चाहती जिससे चखती;

काम नहीं, परिणाम निरखती।

मुझको ही खलता है।

दोनों ओर प्रेम पलता है।

भारत माता का मंदिर यह – मैथिलीशरण गुप्त (7)

भारत माता का मंदिर यह

समता का संवाद जहाँ,

सबका शिव कल्याण यहाँ है

पावें सभी प्रसाद यहाँ ।

जाति-धर्म या संप्रदाय का,

नहीं भेद-व्यवधान यहाँ,

सबका स्वागत, सबका आदर

सबका सम सम्मान यहाँ ।

राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का,

सुलभ एक सा ध्यान यहाँ,

भिन्न-भिन्न भव संस्कृतियों के

गुण गौरव का ज्ञान यहाँ ।

नहीं चाहिए बुद्धि बैर की

भला प्रेम का उन्माद यहाँ

सबका शिव कल्याण यहाँ है,

पावें सभी प्रसाद यहाँ ।

सब तीर्थों का एक तीर्थ यह

ह्रदय पवित्र बना लें हम

आओ यहाँ अजातशत्रु बन,

सबको मित्र बना लें हम ।

रेखाएँ प्रस्तुत हैं, अपने

मन के चित्र बना लें हम ।

सौ-सौ आदर्शों को लेकर

एक चरित्र बना लें हम ।

बैठो माता के आँगन में

नाता भाई-बहन का

समझे उसकी प्रसव वेदना

वही लाल है माई का

एक साथ मिल बाँट लो

अपना हर्ष विषाद यहाँ

सबका शिव कल्याण यहाँ है

पावें सभी प्रसाद यहाँ ।

मिला सेव्य का हमें पुज़ारी

सकल काम उस न्यायी का

मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है

एक एक अनुयायी का

कोटि-कोटि कंठों से मिलकर

उठे एक जयनाद यहाँ

सबका शिव कल्याण यहाँ है

पावें सभी प्रसाद यहाँ ।

चारु चंद्र की चंचल किरणें – मैथिलीशरण गुप्त (8)

चारुचंद्र की चंचल किरणें, खेल रहीं हैं जल थल में,

स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अवनि और अम्बरतल में।

पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से,

मानों झीम रहे हैं तरु भी, मन्द पवन के झोंकों से॥

पंचवटी की छाया में है, सुन्दर पर्ण-कुटीर बना,

जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, धीर वीर निर्भीकमना,

जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जब कि भुवन भर सोता है?

भोगी कुसुमायुध योगी-सा, बना दृष्टिगत होता है॥

किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किये,

राजभोग्य के योग्य विपिन में, बैठा आज विराग लिये।

बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है,

जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है, मन है, जीवन है!

मर्त्यलोक-मालिन्य मेटने, स्वामि-संग जो आई है,

तीन लोक की लक्ष्मी ने यह, कुटी आज अपनाई है।

वीर-वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी,

विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी॥

कोई पास न रहने पर भी, जन-मन मौन नहीं रहता;

आप आपकी सुनता है वह, आप आपसे है कहता।

बीच-बीच मे इधर-उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी,

मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई नई-

क्या ही स्वच्छ चाँदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा;

है स्वच्छन्द-सुमंद गंधवह, निरानंद है कौन दिशा?

बंद नहीं, अब भी चलते हैं, नियति-नटी के कार्य-कलाप,

पर कितने एकान्त भाव से, कितने शांत और चुपचाप!

है बिखेर देती वसुंधरा, मोती, सबके सोने पर,

रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर।

और विरामदायिनी अपनी, संध्या को दे जाता है,

शून्य श्याम-तनु जिससे उसका, नया रूप झलकाता है।

सरल तरल जिन तुहिन कणों से, हँसती हर्षित होती है,

अति आत्मीया प्रकृति हमारे, साथ उन्हींसे रोती है!

अनजानी भूलों पर भी वह, अदय दण्ड तो देती है,

पर बूढों को भी बच्चों-सा, सदय भाव से सेती है॥

तेरह वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात,

वन को आते देख हमें जब, आर्त्त अचेत हुए थे तात।

अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की।

किन्तु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की!

और आर्य को, राज्य-भार तो, वे प्रजार्थ ही धारेंगे,

व्यस्त रहेंगे, हम सब को भी, मानो विवश विसारेंगे।

कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक;

पर अपना हित आप नहीं क्या, कर सकता है यह नरलोक!

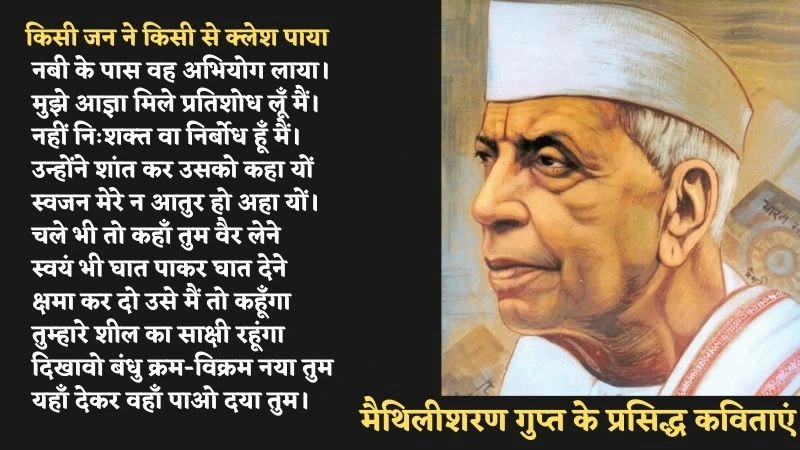

प्रतिशोध – मैथिलीशरण गुप्त (9)

किसी जन ने किसी से क्लेश पाया

नबी के पास वह अभियोग लाया।

मुझे आज्ञा मिले प्रतिशोध लूँ मैं।

नहीं निःशक्त वा निर्बोध हूँ मैं।

उन्होंने शांत कर उसको कहा यों

स्वजन मेरे न आतुर हो अहा यों।

चले भी तो कहाँ तुम वैर लेने

स्वयं भी घात पाकर घात देने

क्षमा कर दो उसे मैं तो कहूँगा

तुम्हारे शील का साक्षी रहूंगा

दिखावो बंधु क्रम-विक्रम नया तुम

यहाँ देकर वहाँ पाओ दया तुम।

गुणगान – मैथिलीशरण गुप्त (10)

तेरे घर के द्वार बहुत हैं,

किसमें हो कर आऊं मैं?

सब द्वारों पर भीड़ मची है,

कैसे भीतर जाऊं मैं?

द्वारपाल भय दिखलाते हैं,

कुछ ही जन जाने पाते हैं,

शेष सभी धक्के खाते हैं,

क्यों कर घुसने पाऊं मैं?

तेरे घर के द्वार बहुत हैं,

किसमें हो कर आऊं मैं?

तेरी विभव कल्पना कर के,

उसके वर्णन से मन भर के,

भूल रहे हैं जन बाहर के

कैसे तुझे भुलाऊं मैं?

तेरे घर के द्वार बहुत हैं,

किसमें हो कर आऊं मैं?

बीत चुकी है बेला सारी,

किंतु न आयी मेरी बारी,

करूँ कुटी की अब तैयारी,

वहीं बैठ गुन गाऊं मैं।

तेरे घर के द्वार बहुत हैं,

किसमें हो कर आऊं मैं?

कुटी खोल भीतर जाता हूँ,

तो वैसा ही रह जाता हूँ,

तुझको यह कहते पाता हूँ-

अतिथि, कहो क्या लाऊं मैं?

तेरे घर के द्वार बहुत हैं,

किसमें हो कर आऊं मैं?

कुशलगीत – मैथिलीशरण गुप्त (11)

हाँ, निशान्त आया,

तूने जब टेर प्रिये, कान्त, कान्त, उठो, गाया—

चौँक शकुन-कुम्भ लिये हाँ, निशान्त गाया ।

आहा! यह अभिव्यक्ति,

द्रवित सार-धार-शक्ति ।

तृण तृण की मसृण भक्ति

भाव खींच लाया ।

तूने जब टेर प्रिये, कान्त, उठो गाया !

मगध वा सूत गये,

किन्तु स्वर्ग-दूत नये,

तेरे स्वर पूत अये,

मैंने भर पाया ।

तूने जब टेर प्रिये, कान्त, उठो गाया ।

शिशिर न फिर गिरि वन में – मैथिलीशरण गुप्त (12)

शिशिर न फिर गिरि वन में

जितना माँगे पतझड़ दूँगी मैं इस निज नंदन में

कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में

सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में

वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में

तो मोती-सा मैं अकिंचना रक्खूँ उसको मन में

हँसी गई रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में

तो उत्कंठा है देखूँ फिर क्या हो भाव भुवन में।

मुझे फूल मत मारो – मैथिलीशरण गुप्त (13)

मुझे फूल मत मारो,

मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो।

होकर मधु के मीत मदन, पटु, तुम कटु गरल न गारो,

मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो।

नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो,

बल हो तो सिन्दूर-बिन्दु यह–यह हरनेत्र निहारो!

रूप-दर्प कंदर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो,

लो, यह मेरी चरण-धूलि उस रति के सिर पर धारो!

निरख सखी ये खंजन आए – मैथिलीशरण गुप्त (14)

निरख सखी ये खंजन आए

फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए

फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए

घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए

करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाए

फूल उठे हैं कमल अधर से यह बन्धूक सुहाए

स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए

नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए।

नहुष का पतन – मैथिलीशरण गुप्त (15)

मत्त-सा नहुष चला बैठ ऋषियान में

व्याकुल से देव चले साथ में, विमान में

पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की

अरोही अधीर हुआ प्रेरणा से मार की

दिखता है मुझे तो कठिन मार्ग कटना

अगर ये बढ़ना है तो कहूँ मैं किसे हटना?

बस क्या यही है बस बैठ विधियाँ गढ़ो?

अश्व से अडो ना अरे, कुछ तो बढ़ो, कुछ तो बढ़ो

बार बार कन्धे फेरने को ऋषि अटके

आतुर हो राजा ने सरौष पैर पटके

क्षिप्त पद हाय! एक ऋषि को जा लगा

सातों ऋषियों में महा क्षोभानल आ जगा

भार बहे, बातें सुने, लातें भी सहे क्या हम

तु ही कह क्रूर, मौन अब भी रहें क्या हम

पैर था या सांप यह, डस गया संग ही

पमर पतित हो तु होकर भुंजग ही

राजा हतेज हुआ शाप सुनते ही काँप

मानो डस गया हो उसे जैसे पिना साँप

श्वास टुटने-सी मुख-मुद्रा हुई विकला

हा ! ये हुआ क्या? यही व्यग्र वाक्य निकला

जड़-सा सचिन्त वह नीचा सर करके

पालकी का नाल डूबते का तृण धरके

शून्य-पट-चित्र धुलता हुआ सा दृष्टि से

देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से

दीख पड़ा उसको न जाने क्या समीप सा

चौंका एक साथ वह बुझता प्रदीप-सा –

“संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्या ?

दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या ?”

सँभला अद्मय मानी वह खींचकर ढीले अंग –

“कुछ नहीं स्वप्न था सो हो गया भला ही भंग.

कठिन कठोर सत्य तो भी शिरोधार्य है

शांत हो महर्षि मुझे, सांप अंगीकार्य है

दुख में भी राजा मुसकराया पूर्व दर्प से

मानते हो तुम अपने को डसा सर्प से

होते ही परन्तु पद स्पर्श भुल चुक से

मैं भी क्या डसा नहीं गया हुँ दन्डशूक से

मानता हुँ भुल हुई, खेद मुझे इसका

सौंपे वही कार्य, उसे धार्य हो जो जिसका

स्वर्ग से पतन, किन्तु गोत्रीणी की गोद में

और जिस जोन में जो, सो उसी में मोद में

काल गतिशील मुझे लेके नहीं बेठैगा

किन्तु उस जीवन में विष घुस पैठेगा

फिर भी खोजने का कुछ रास्ता तो उठायेगें

विष में भी अमर्त छुपा वे कृति पायेगें

मानता हुँ भुल गया नारद का कहना

दैत्यों से बचाये भोग धाम रहना

आप घुसा असुर हाय मेरे ही ह्रदय में

मानता हुँ आप लज्जा पाप अविनय में

मानता हुँ आड ही ली मेने स्वाधिकार की

मुल में तो प्रेरणा थी काम के विकार की

माँगता हुँ आज में शची से भी खुली क्षमा

विधि से बहिर्गता में भी साधवी वह ज्यों रमा

मानता हुँ और सब हार नहीं मानता

अपनी अगाति आज भी मैं जानता

आज मेरा भुकत्योजित हो गया है स्वर्ग भी

लेके दिखा दूँगा कल मैं ही अपवर्ग भी

तन जिसका हो मन और आत्मा मेरा है

चिन्ता नहीं बाहर उजेला या अँधेरा है

चलना मुझे है बस अंत तक चलना

गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है सँभलना

गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी

मैं ही तो उठा था आप गिरता हुँ जो अभी

फिर भी ऊठूँगा और बढ़के रहुँगा मैं

नर हूँ, पुरुष हूँ, चढ़ के रहुँगा मैं

चाहे जहाँ मेरे उठने के लिये ठौर है

किन्तु लिया भार आज मेने कुछ और है

उठना मुझे ही नहीं बस एक मात्र रीते हाथ

मेरा देवता भी और ऊंचा उठे मेरे साथ

कुछ प्रसिद्ध कविताएँ :-

- रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध कविताएं

- हरिवंश राय बच्चन के प्रसिद्ध कविताएं

- माखन लाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध कविताएं

- रहिमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाय

- सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ के प्रसिद्ध कविताएँ

- संत कबीर दास जी के प्रसिद्ध दोहे अर्थ सहित

- सूरदास के प्रसिद्ध कविताएँ

- सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रसिद्ध कविताएँ

- महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध कविताएँ

- सुमित्रानंदन पन्त के प्रसिद्ध कविताएँ

- अज्ञेय की प्रसिद्ध कविताएँ

- जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध कविताएं

- मैथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध कविताएं