Suryakant Tripathi Poems in Hindi : दोस्तो आज के इस लेख में आपको सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला द्वारा लिखे गए सभी कविता उपलब्ध कराएंगे।

अक्सर जो छात्र हिंदी भाषा से रुचि रखते है या जिनको प्रसिद्ध कवियों की कविताएं पढ़ने का शौक है अक्सर वैसे लोग इंटरनेट पर Suryakant Tripathi Poems in Hindi सर्च करते है।

अगर आपका भी नहीं इरादा सूर्यकान्त त्रिपाठी के सभी कविता पढ़ने का इरादा है तो आप सही पोस्ट पर है यहां आपको Suryakant Tripathi All Poems सरल भाषा हिंदी में दर्शाये है।

भिक्षुक – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (1)

वह आता–

दो टूक कलेजे के करता पछताता

पथ पर आता।

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,

चल रहा लकुटिया टेक,

मुट्ठी भर दाने को - भूख मिटाने को

मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता-

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता।

साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाये,

बायें से वे मलते हुए पेट को चलते,

और दाहिना दया दृष्टि-पाने की ओर बढ़ाये।

भूख से सूख ओठ जब जाते

दाता-भाग्य विधाता से क्या पाते?–

घूँट आँसुओं के पीकर रह जाते।

चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए,

और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए!

बापू, तुम मुर्गी खाते यदि… – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (2)

बापू, तुम मुर्गी खाते यदि

तो क्या भजते होते तुमको

ऐरे-ग़ैरे नत्थू खैरे – ?

सर के बल खड़े हुए होते

हिंदी के इतने लेखक-कवि?

बापू, तुम मुर्गी खाते यदि

तो लोकमान्य से क्या तुमने

लोहा भी कभी लिया होता?

दक्खिन में हिंदी चलवाकर

लखते हिंदुस्तानी की छवि,

बापू, तुम मुर्गी खाते यदि?

बापू, तुम मुर्गी खाते यदि

तो क्या अवतार हुए होते

कुल के कुल कायथ बनियों के?

दुनिया के सबसे बड़े पुरुष

आदम, भेड़ों के होते भी!

बापू, तुम मुर्गी खाते यदि?

बापू, तुम मुर्गी खाते यदि

तो क्या पटेल, राजन, टंडन,

गोपालाचारी भी भजते- ?

भजता होता तुमको मैं औ´

मेरी प्यारी अल्लारक्खी !

बापू, तुम मुर्गी खाते यदि !

मार दी तुझे पिचकारी – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (3)

मार दी तुझे पिचकारी,

कौन री, रँगी छबि यारी ?

फूल -सी देह,- द्युति सारी,

हल्की तूल-सी सँवारी,

रेणुओं-मली सुकुमारी,

कौन री, रँगी छबि वारी ?

मुसका दी, आभा ला दी,

उर-उर में गूँज उठा दी,

फिर रही लाज की मारी,

मौन री रँगी छबि प्यारी।

शरण में जन, जननि – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (4)

अनगिनित आ गये शरण में जन, जननि-

सुरभि-सुमनावली खुली, मधुऋतु अवनि!

स्नेह से पंक – उर हुए पंकज मधुर,

ऊर्ध्व – दृग गगन में देखते मुक्ति-मणि!

बीत रे गयी निशि, देश लख हँसी दिशि,

अखिल के कण्ठ की उठी आनन्द-ध्वनि।

टूटें सकल बन्ध – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (5)

टूटें सकल बन्ध

कलि के, दिशा-ज्ञान-गत हो बहे गन्ध।

रुद्ध जो धार रे

शिखर – निर्झर झरे

मधुर कलरव भरे

शून्य शत-शत रन्ध्र।

रश्मि ऋजु खींच दे

चित्र शत रंग के,

वर्ण – जीवन फले,

जागे तिमिर अन्ध।

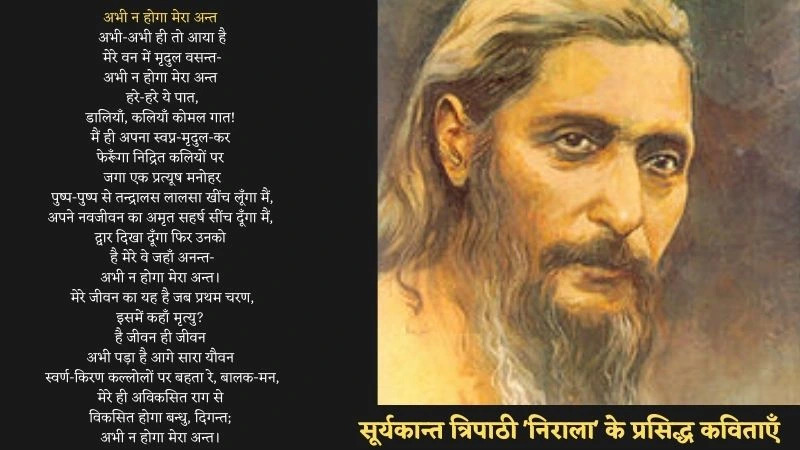

ध्वनि – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (6)

अभी न होगा मेरा अन्त

अभी-अभी ही तो आया है

मेरे वन में मृदुल वसन्त-

अभी न होगा मेरा अन्त

हरे-हरे ये पात,

डालियाँ, कलियाँ कोमल गात!

मैं ही अपना स्वप्न-मृदुल-कर

फेरूँगा निद्रित कलियों पर

जगा एक प्रत्यूष मनोहर

पुष्प-पुष्प से तन्द्रालस लालसा खींच लूँगा मैं,

अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं,

द्वार दिखा दूँगा फिर उनको

है मेरे वे जहाँ अनन्त-

अभी न होगा मेरा अन्त।

मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण,

इसमें कहाँ मृत्यु?

है जीवन ही जीवन

अभी पड़ा है आगे सारा यौवन

स्वर्ण-किरण कल्लोलों पर बहता रे, बालक-मन,

मेरे ही अविकसित राग से

विकसित होगा बन्धु, दिगन्त;

अभी न होगा मेरा अन्त।

अट नहीं रही है – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (7)

अट नहीं रही है,

आभा फागुन की तन,

सट नहीं रही है।

कहीं साँस लेते हो,

घर-घर भर देते हो,

उड़ने को नभ में तुम,

पर-पर कर देते हो,

आँख हटाता हूँ तो,

हट नहीं रही है।

पत्तों से लदी डाल,

कहीं हरी, कहीं लाल,

कहीं पड़ी है उर में,

मंद – गंध-पुष्प माल,

पाट-पाट शोभा-श्री,

पट नहीं रही है।

गीत गाने दो मुझे – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (8)

गीत गाने दो मुझे तो,

वेदना को रोकने को।

चोट खाकर राह चलते

होश के भी होश छूटे,

हाथ जो पाथेय थे,

ठग-ठाकुरों ने रात लूटे,

कंठ रूकता जा रहा है,

आ रहा है काल देखो।

भर गया है ज़हर से

संसार जैसे हार खाकर,

देखते हैं लोग लोगों को,

सही परिचय न पाकर,

बुझ गई है लौ पृथा की,

जल उठो फिर सींचने को।

प्रियतम – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (9)

एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी,

पूछा, मृत्युलोक में कौन है पुण्यश्यलोक

भक्त तुम्हारा प्रधान?

विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है

प्राणों से भी प्रियतम।

उसकी परीक्षा लूँगा , हँसे विष्णु सुनकर यह,

कहा कि, ले सकते हो।

नारद जी चल दिए

पहुँचे भक्त के यहॉं

देखा, हल जोतकर आया वह दोपहर को,

दरवाज़े पहुँचकर रामजी का नाम लिया,

स्नान-भोजन करके

फिर चला गया काम पर।

शाम को आया दरवाज़े फिर नाम लिया,

प्रात: काल चलते समय

एक बार फिर उसने

मधुर नाम स्मरण किया।

बस केवल तीन बार?

नारद चकरा गए-

किन्तु भगवान को किसान ही यह याद आया?

गए विष्णुलोक

बोले भगवान से

देखा किसान को

दिन भर में तीन बार

नाम उसने लिया है।

बोले विष्णु, नारद जी,

आवश्यक दूसरा

एक काम आया है

तुम्हें छोड़कर कोई

और नहीं कर सकता।

साधारण विषय यह।

बाद को विवाद होगा,

तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए

तैल-पूर्ण पात्र यह

लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की

ध्यान रहे सविशेष

एक बूँद भी इससे

तेल न गिरने पाए।

लेकर चले नारद जी

आज्ञा पर धृत-लक्ष्य

एक बूँद तेल उस पात्र से गिरे नहीं।

योगीराज जल्द ही

विश्व-पर्यटन करके

लौटे बैकुंठ को

तेल एक बूँद भी उस पात्र से गिरा नहीं

उल्लास मन में भरा था

यह सोचकर तेल का रहस्य एक

अवगत होगा नया।

नारद को देखकर विष्णु भगवान ने

बैठाया स्नेह से

कहा, यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया

बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार

नाम इष्ट का लिया?

एक बार भी नहीं।

शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से

काम तुम्हारा ही था

ध्यान उसी से लगा रहा

नाम फिर क्या लेता और?

विष्णु ने कहा, नारद

उस किसान का भी काम

मेरा दिया हुया है।

उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ

सबको निभाता और

काम करता हुआ

नाम भी वह लेता है

इसी से है प्रियतम।

नारद लज्जित हुए

कहा, यह सत्य है।

कुत्ता भौंकने लगा – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (10)

आज ठंडक अधिक है।

बाहर ओले पड़ चुके हैं,

एक हफ़्ता पहले पाला पड़ा था–

अरहर कुल की कुल मर चुकी थी,

हवा हाड़ तक बेंध जाती है,

गेहूँ के पेड़ ऐंठे खड़े हैं,

खेतीहरों में जान नहीं,

मन मारे दरवाज़े कौड़े ताप रहे हैं,

एक दूसरे से गिरे गले बातें करते हुए,

कुहरा छाया हुआ।

ऊपर से हवाबाज़ उड़ गया।

ज़मीनदार का सिपाही लट्ठ कंधे पर डाले

आया और लोगों की ओर देख कर कहा,

डेरे पर थानेदार आए हैं;

डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है,

एक हफ़्ते के अंदर देना है।

चलो, बात दे आओ।

कौड़े से कुछ हट कर,

लोगों के साथ कुत्ता खेतिहर का बैठा था,

चलते सिपाही को देख कर खडा हुआ,

और भौंकने लगा,

करुणा से बंधु खेतिहर को देख-देख कर।

गर्म पकौड़ी – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (11)

गर्म पकौड़ी,

ऐ गर्म पकौड़ी!

तेल की भुनी,

नमक मिर्च की मिली,

ऐ गर्म पकौड़ी!

मेरी जीभ जल गयी,

सिसकियां निकल रहीं,

लार की बूंदें कितनी टपकीं,

पर दाढ़ तले दबा ही रक्खा मैंने।

कंजूस ने ज्यों कौड़ी,

पहले तूने मुझको खींचा,

दिल लेकर फिर कपड़े-सा फींचा,

अरी, तेरे लिए छोड़ी,

बम्हन की पकाई,

मैंने घी की कचौड़ी।

बाँधो न नाव इस ठाँव, बंधु – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (12)

बाँधो न नाव इस ठाँव, बंधु!

पूछेगा सारा गाँव, बंधु!

यह घाट वही जिस पर हँसकर,

वह कभी नहाती थी धँसकर,

आँखें रह जाती थीं फँसकर,

कँपते थे दोनों पाँव बंधु!

वह हँसी बहुत कुछ कहती थी,

फिर भी अपने में रहती थी,

सबकी सुनती थी, सहती थी,

देती थी सबके दाँव, बंधु!

दीन – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (13)

सह जाते हो

उत्पीड़न की क्रीड़ा सदा निरंकुश नग्न,

हृदय तुम्हारा दुबला होता नग्न,

अन्तिम आशा के कानों में

स्पन्दित हम – सबके प्राणों में

अपने उर की तप्त व्यथाएँ,

क्षीण कण्ठ की करुण कथाएँ

कह जाते हो

और जगत की ओर ताककर

दुःख हृदय का क्षोभ त्यागकर,

सह जाते हो।

कह जाते हो-

यहाँ कभी मत आना,

उत्पीड़न का राज्य दुःख ही दुःख

यहाँ है सदा उठाना,

क्रूर यहाँ पर कहलाता है शूर,

और हृदय का शूर सदा ही दुर्बल क्रूर;

स्वार्थ सदा ही रहता परार्थ से दूर,

यहाँ परार्थ वही, जो रहे

स्वार्थ से हो भरपूर,

जगत की निद्रा, है जागरण,

और जागरण जगत का – इस संसृति का

अन्त – विराम – मरण

अविराम घात – आघात

आह ! उत्पात!

यही जग – जीवन के दिन-रात।

यही मेरा, इनका, उनका, सबका स्पन्दन,

हास्य से मिला हुआ क्रन्दन।

यही मेरा, इनका, उनका, सबका जीवन,

दिवस का किरणोज्ज्वल उत्थान,

रात्रि की सुप्ति, पतन;

दिवस की कर्म – कुटिल तम – भ्रान्ति

रात्रि का मोह, स्वप्न भी भ्रान्ति,

सदा अशान्ति!

तुम और मैं – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (14)

तुम तुंग – हिमालय – श्रृंग

और मैं चंचल-गति सुर-सरिता।

तुम विमल हृदय उच्छवास

और मैं कांत-कामिनी-कविता।

तुम प्रेम और मैं शान्ति,

तुम सुरा – पान – घन अन्धकार,

मैं हूँ मतवाली भ्रान्ति।

तुम दिनकर के खर किरण-जाल,

मैं सरसिज की मुस्कान,

तुम वर्षों के बीते वियोग,

मैं हूँ पिछली पहचान।

तुम योग और मैं सिद्धि,

तुम हो रागानुग के निश्छल तप,

मैं शुचिता सरल समृद्धि।

तुम मृदु मानस के भाव

और मैं मनोरंजिनी भाषा,

तुम नन्दन – वन – घन विटप

और मैं सुख -शीतल-तल शाखा।

तुम प्राण और मैं काया,

तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म

मैं मनोमोहिनी माया।

तुम प्रेममयी के कण्ठहार,

मैं वेणी काल-नागिनी,

तुम कर-पल्लव-झंकृत सितार,

मैं व्याकुल विरह – रागिनी।

तुम पथ हो, मैं हूँ रेणु,

तुम हो राधा के मनमोहन,

मैं उन अधरों की वेणु।

तुम पथिक दूर के श्रान्त

और मैं बाट – जोहती आशा,

तुम भवसागर दुस्तर

पार जाने की मैं अभिलाषा।

तुम नभ हो, मैं नीलिमा,

तुम शरत – काल के बाल-इन्दु

मैं हूँ निशीथ – मधुरिमा।

तुम गन्ध-कुसुम-कोमल पराग,

मैं मृदुगति मलय-समीर,

तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष,

मैं प्रकृति, प्रेम – जंजीर।

तुम शिव हो, मैं हूँ शक्ति,

तुम रघुकुल – गौरव रामचन्द्र,

मैं सीता अचला भक्ति।

तुम आशा के मधुमास,

और मैं पिक-कल-कूजन तान,

तुम मदन – पंच – शर – हस्त

और मैं हूँ मुग्धा अनजान !

तुम अम्बर, मैं दिग्वसना,

तुम चित्रकार, घन-पटल-श्याम,

मैं तड़ित तूलिका रचना।

तुम रण-ताण्डव-उन्माद नृत्य

मैं मुखर मधुर नूपुर-ध्वनि,

तुम नाद – वेद ओंकार – सार,

मैं कवि – शृंगार शिरोमणि।

तुम यश हो, मैं हूँ प्राप्ति,

तुम कुन्द – इन्दु – अरविन्द-शुभ्र

तो मैं हूँ निर्मल व्याप्ति।

पथ आंगन पर रखकर आई – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (15)

पल्लव – पल्लव पर हरियाली फूटी, लहरी डाली-डाली,

बोली कोयल, कलि की प्याली मधु भरकर तरु पर उफनाई।

झोंके पुरवाई के लगते, बादल के दल नभ पर भगते,

कितने मन सो-सोकर जगते, नयनों में भावुकता छाई।

लहरें सरसी पर उठ-उठकर गिरती हैं सुन्दर से सुन्दर,

हिलते हैं सुख से इन्दीवर, घाटों पर बढ आई काई।

घर के जन हुये प्रसन्न-वदन, अतिशय सुख से छलके लोचन,

प्रिय की वाणी का अमन्त्रण लेकर जैसे ध्वनि सरसाई।

खेलूँगी कभी न होली – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (16)

खेलूँगी कभी न होली

उससे जो नहीं हमजोली।

यह आँख नहीं कुछ बोली,

यह हुई श्याम की तोली,

ऐसी भी रही ठठोली,

गाढ़े रेशम की चोली-

अपने से अपनी धो लो,

अपना घूँघट तुम खोलो,

अपनी ही बातें बोलो,

मैं बसी पराई टोली।

जिनसे होगा कुछ नाता,

उनसे रह लेगा माथा,

उनसे हैं जोडूँ – जाता,

मैं मोल दूसरे मोली।

मातृ वंदना – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (17)

नर जीवन के स्वार्थ सकल

बलि हों तेरे चरणों पर, माँ

मेरे श्रम सिंचित सब फल।

जीवन के रथ पर चढ़कर

सदा मृत्यु पथ पर बढ़ कर

महाकाल के खरतर शर सह

सकूँ, मुझे तू कर दृढ़तर;

जागे मेरे उर में तेरी

मूर्ति अश्रु जल धौत विमल

दृग जल से पा बल बलि कर दूँ

जननि, जन्म श्रम संचित पल।

बाधाएँ आएँ तन पर

देखूँ तुझे नयन मन भर

मुझे देख तू सजल दृगों से

अपलक, उर के शतदल पर;

क्लेद युक्त, अपना तन दूंगा

मुक्त करूंगा तुझे अटल

तेरे चरणों पर दे कर बलि

सकल श्रेय श्रम संचित फल

आज प्रथम गाई पिक पंचम – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (18)

आज प्रथम गाई पिक पंचम।

गूंजा है मरु विपिन मनोरम।

मस्त प्रवाह, कुसुम तरु फूले,

बौर-बौर पर भौंरे झूले,

पात-गात के प्रमुदित झूले,

छाई सुरभि चतुर्दिक उत्तम।

आँखों से बरसे ज्योतिःकण,

परसे उन्मन-उन्मन उपवन,

खुला धरा का पराकृष्ट तन,

फूटा ज्ञान गीतमय सत्तम।

प्रथम वर्ष की पांख खुली है,

शाख-शाख किसलयों तुली है,

एक और माधुरी घुली है,

गीत-गन्ध-रस वर्णों अनुपम।

उत्साह – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (19)

बादल, गरजो!–

घेर घेर घोर गगन, धाराधर जो!

ललित ललित, काले घुँघराले,

बाल कल्पना के-से पाले,

विद्युत-छवि उर में, कवि, नवजीवन वाले!

वज्र छिपा, नूतन कविता

फिर भर दो:–

बादल, गरजो!

विकल विकल, उन्मन थे उन्मन,

विश्व के निदाघ के सकल जन,

आये अज्ञात दिशा से अनन्त के घन!

तप्त धरा, जल से फिर

शीतल कर दो:–

बादल, गरजो!

चुम्बन – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (20)

लहर रही शशिकिरण चूम निर्मल यमुनाजल,

चूम सरित की सलिल राशि खिल रहे कुमुद दल

कुमुदों के स्मित-मन्द खुले वे अधर चूम कर,

बही वायु स्वछन्द, सकल पथ घूम घूम कर

है चूम रही इस रात को वही तुम्हारे मधु अधर

जिनमें हैं भाव भरे हुए सकल-शोक-सन्तापहर!

लू के झोंकों झुलसे हुए थे जो – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (21)

लू के झोंकों झुलसे हुए थे जो,

भरा दौंगरा उन्ही पर गिरा।

उन्ही बीजों को नये पर लगे,

उन्ही पौधों से नया रस झिरा।

उन्ही खेतों पर गये हल चले,

उन्ही माथों पर गये बल पड़े,

उन्ही पेड़ों पर नये फल फले,

जवानी फिरी जो पानी फिरा।

पुरवा हवा की नमी बढ़ी,

जूही के जहाँ की लड़ी कढ़ी,

सविता ने क्या कविता पढ़ी,

बदला है बादलों से सिरा।

जग के अपावन धुल गये,

ढेले गड़ने वाले थे घुल गये,

समता के दृग दोनों तुल गये,

तपता गगन घन से घिरा।

मौन – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (22)

बैठ लें कुछ देर,

आओ, एक पथ के पथिक-से

प्रिय, अंत और अनन्त के,

तम-गहन-जीवन घेर।

मौन मधु हो जाए

भाषा मूकता की आड़ में,

मन सरलता की बाढ़ में,

जल-बिन्दु सा बह जाए।

सरल अति स्वच्छ्न्द

जीवन, प्रात: के लघुपात से,

उत्थान-पतनाघात से

रह जाए चुप, निर्द्वन्द ।

प्रपात के प्रति – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (23)

अंचल के चंचल क्षुद्र प्रपात !

मचलते हुए निकल आते हो;

उज्ज्वल! घन-वन-अंधकार के साथ

खेलते हो क्यों? क्या पाते हो ?

अंधकार पर इतना प्यार,

क्या जाने यह बालक का अविचार

बुद्ध का या कि साम्य-व्यवहार !

तुम्हारा करता है गतिरोध

पिता का कोई दूत अबोध-

किसी पत्थर से टकराते हो

फिरकर ज़रा ठहर जाते हो;

उसे जब लेते हो पहचान-

समझ जाते हो उस जड़ का सारा अज्ञान,

फूट पड़ती है ओंठों पर तब मृदु मुस्कान;

बस अजान की ओर इशारा करके चल देते हो,

भर जाते हो उसके अन्तर में तुम अपनी तान ।

प्रिय यामिनी जागी – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (24)

प्रिय यामिनी जागी।

अलस पंकज-दृग अरुण-मुख

तरुण-अनुरागी।

खुले केश अशेष शोभा भर रहे,

पृष्ठ-ग्रीवा-बाहु-उर पर तर रहे,

बादलों में घिर अपर दिनकर रहे,

ज्योति की तन्वी, तड़ित-

द्युति ने क्षमा माँगी।

हेर उर-पट फेर मुख के बाल,

लख चतुर्दिक चली मन्द मराल,

गेह में प्रिय-नेह की जय-माल,

वासना की मुक्ति मुक्ता

त्याग में तागी।

वन बेला – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (25)

वर्ष का प्रथम

पृथ्वी के उठे उरोज मंजु पर्वत निरुपम

किसलयों बँधे,

पिक भ्रमर-गुंज भर मुखर प्राण रच रहे सधे

प्रणय के गान,

सुन कर सहसा

प्रखर से प्रखरतर हुआ तपन-यौवन सहसा

ऊर्जित,भास्वर

पुलकित शत शत व्याकुल कर भर

चूमता रसा को बार बार चुम्बित दिनकर

क्षोभ से, लोभ से ममता से,

उत्कंठा से, प्रणय के नयन की समता से,

सर्वस्व दान

दे कर, ले कर सर्वस्व प्रिया का सुक्रत मान।

दाब में ग्रीष्म,

भीष्म से भीष्म बढ़ रहा ताप,

प्रस्वेद कम्प,

ज्यों युग उर पर और चाप–

और सुख-झम्प,

निश्वास सघन

पृथ्वी की–बहती लू; निर्जीवन

जड़-चेतन।

यह सान्ध्य समय,

प्रलय का दृश्य भरता अम्बर,

पीताभ, अग्निमय, ज्यों दुर्जय,

निर्धूम, निरभ्र, दिगन्त प्रसर,

कर भस्मीभूत समस्त विश्व को एक शेष,

उड़ रही धूल, नीचे अदृश्य हो रहा देश।

मैं मन्द-गमन,

धर्माक्त, विरक्त पार्श्व-दर्शन से खींच नयन,

चल रहा नदी-तट को करता मन में विचार–

हो गया व्यर्थ जीवन,

मैं रण में गया हार!

सोचा न कभी–

अपने भविष्य की रचना पर चल रहे सभी।

–इस तरह बहुत कुछ।

आया निज इच्छित स्थल पर

बैठ एकान्त देख कर

मर्माहत स्वर भर!

फिर लगा सोचने यथासूत्र– मैं भी होता

यदि राजपुत्र–मैं क्यों न सदा कलंक ढोता,

ये होते–जितने विद्याधर–मेरे अनुचर,

मेरे प्रसाद के लिए विनत-सिर उद्यत-कर;

मैं देता कुछ, रख अधिक, किन्तु जितने पेपर,

सम्मिलित कंठ से गाते मेरी कीर्ति अमर,

जीवन-चरित्र

लिख अग्रलेख, अथवा छापते विशाल चित्र।

इतना भी नहीं, लक्षपति का भी यदि कुमार

होता मैं, शिक्षा पाता अरब-समुद्र पार,

देश की नीति के मेरे पिता परम पण्डित

एकाधिकार रखते भी धन पर, अविचल-चित्त

होते उग्रतर साम्यवादी, करते प्रचार,

चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हे ही सुनिर्धार,

पैसे में दस दस राष्ट्रीय गीत रच कर उन पर

कुछ लोग बेचते गा-गा गर्दभ-मर्दन-स्वर,

हिन्दी-सम्मेलन भी न कभी पीछे को पग

रखता कि अटल साहित्य कहीं यह हो डगमग,

मैं पाता खबर तार से त्वरित समुद्र-पार,

लार्ड के लाड़लों को देता दावत विहार;

इस तरह खर्च केवल सहस्र षट मास-मास

पूरा कर आता लौट योग्य निज पिता पास।

वायुयान से, भारत पर रखता चरण-कमल,

पत्रों के प्रतिनिधि-दल में मच जाती हलचल,

दौड़ते सभी, कैमरा हाथ, कहते सत्वर

निज अभिप्राय, मैं सभ्य मान जाता झुक कर

होता फिर खड़ा इधर को मुख कर कभी उधर,

बीसियों भाव की दृष्टि सतत नीचे ऊपर

फिर देता दृढ़ संदेश देश को मर्मांतिक,

भाषा के बिना न रहती अन्य गंध प्रांतिक,

जितने रूस के भाव, मैं कह जाता अस्थिर,

समझते विचक्षण ही जब वे छपते फिर-फिर,

फिर पिता संग

जनता की सेवा का व्रत मैं लेता अभंग;

करता प्रचार

मंच पर खड़ा हो, साम्यवाद इतना उदार।

तप तप मस्तक

हो गया सान्ध्य-नभ का रक्ताभ दिगन्त-फलक,

खोली आँखें आतुरता से, देखा अमन्द

प्रेयसी के अलक से आयी ज्यों स्निग्ध गन्ध,

आया हूँ मैं तो यहाँ अकेला, रहा बैठ

सोचा सत्वर,

देखा फिर कर, घिर कर हँसती उपवन-बेला

जीवन में भर

यह ताप, त्रास

मस्तक पर ले कर उठी अतल की अतुल साँस,

ज्यों सिद्धि परम

भेद कर कर्म जीवन के दुस्तर क्लेश, सुषम

आयी ऊपर,

जैसे पार कर क्षीर सागर

अप्सरा सुघर

सिक्त-तन-केश शत लहरों पर

काँपती विश्व के चकित दृश्य के दर्शन-शर।

बोला मैं–बेला नहीं ध्यान

लोगों का जहाँ खिली हो बन कर वन्य गान!

जब तार प्रखर,

लघु प्याले में अतल की सुशीतलता ज्यों कर

तुम करा रही हो यह सुगन्ध की सुरा पान!

लाज से नम्र हो उठा, चला मैं और पास

सहसा बह चली सान्ध्य बेला की सुबातास,

झुक-झुक, तन-तन, फिर झूम-झूम, हँस-हँस झकोर

चिर-परिचित चितवन डाल, सहज मुखड़ा मरोर,

भर मुहुर्मुहर, तन-गन्ध विकल बोली बेला–

मैं देती हूँ सर्वस्व, छुओ मत, अवहेला

की अपनी स्थिति की जो तुमने, अपवित्र स्पर्श

हो गया तुम्हारा, रुको, दूर से करो दर्श।

मैं रुका वहीं

वह शिखा नवल

आलोक स्निग्ध भर दिखा गयी पथ जो उज्ज्वल;

मैंने स्तुति की– हे वन्य वह्नि की तन्वि-नवल,

कविता में कहाँ खुले ऐसे दल दुग्ध-धवल?

यह अपल स्नेह–

विश्व के प्रणयि-प्रणयिनियों का

हार उर गेह?–

गति सहज मन्द

यह कहाँ–कहाँ वामालक चुम्बित पुलक गन्ध!

केवल आपा खोया, खेला

इस जीवन में ,

कह सिहरी तन में वन बेला!

कूऊ कू–ऊ बोली कोयल, अन्तिम सुख-स्वर,

पी कहाँ पपीहा-प्रिय मधुर विष गयी छहर,

उर बढ़ा आयु

पल्लव को हिला हरित बह गयी वायु,

लहरों में कम्प और लेकर उत्सुक सरिता

तैरी, देखती तमश्चरिता,

छबि बेला की नभ की ताराएँ निरुपमिता,

शत-नयन-दृष्टि

विस्मय में भर कर रही विविध-आलोक-सृष्टि।

भाव में हरा मैं, देख मन्द हँस दी बेला,

बोली अस्फुट स्वर से– यह जीवन का मेला।

चमकता सुघर बाहरी वस्तुओं को लेकर,

त्यों-त्यों आत्मा की निधि पावन, बनती पत्थर।

बिकती जो कौड़ी-मोल

यहाँ होगी कोई इस निर्जन में,

खोजो, यदि हो समतोल

वहाँ कोई, विश्व के नगर-धन में।

है वहाँ मान,

इसलिए बड़ा है एक, शेष छोटे अजान,

पर ज्ञान जहाँ,

देखना–बड़े-छोटे असमान समान वहाँ

सब सुहृद्वर्ग

उनकी आँखों की आभा से दिग्देश स्वर्ग।

बोला मैं– यही सत्य सुन्दर।

नाचती वृन्त पर तुम, ऊपर

होता जब उपल-प्रहार-प्रखर

अपनी कविता

तुम रहो एक मेरे उर में

अपनी छबि में शुचि संचरिता।

फिर उषःकाल

मैं गया टहलता हुआ; बेल की झुका डाल

तोड़ता फूल कोई ब्राह्मण,

जाती हूँ मैं बोली बेला,

जीवन प्रिय के चरणों में करने को अर्पण

देखती रही;

निस्वन, प्रभात की वायु बही।

तोड़ती पत्थर – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (26)

वह तोड़ती पत्थर;

देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर-

वह तोड़ती पत्थर।

कोई न छायादार

पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार;

श्याम तन, भर बंधा यौवन,

नत नयन, प्रिय-कर्म-रत मन,

गुरु हथौड़ा हाथ,

करती बार-बार प्रहार:-

सामने तरु-मालिका अट्टालिका, प्राकार।

चढ़ रही थी धूप;

गर्मियों के दिन,

दिवा का तमतमाता रूप;

उठी झुलसाती हुई लू

रुई ज्यों जलती हुई भू,

गर्द चिनगीं छा गई,

प्रायः हुई दुपहर :-

वह तोड़ती पत्थर।

देखते देखा मुझे तो एक बार

उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार;

देखकर कोई नहीं,

देखा मुझे उस दृष्टि से

जो मार खा रोई नहीं,

सज़ा सहज सितार,

सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार।

एक क्षण के बाद वह काँपी सुघर,

ढुलक माथे से गिरे सीकर,

लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा-

मैं तोड़ती पत्थर।

प्राप्ति – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (27)

तुम्हें खोजता था मैं,

पा नहीं सका,

हवा बन बहीं तुम, जब

मैं थका, रुका।

मुझे भर लिया तुमने गोद में,

कितने चुम्बन दिये,

मेरे मानव-मनोविनोद में

नैसर्गिकता लिये;

सूखे श्रम-सीकर वे

छबि के निर्झर झरे नयनों से,

शक्त शिराएँ हुईं रक्त-वाह ले,

मिलीं – तुम मिलीं, अन्तर कह उठा

जब थका, रुका।

मुक्ति – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (28)

तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो कारा

पत्थर, की निकलो फिर,

गंगा-जल-धारा!

गृह-गृह की पार्वती!

पुनः सत्य-सुन्दर-शिव को सँवारती

उर-उर की बनो आरती!–

भ्रान्तों की निश्चल ध्रुवतारा!–

तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो कारा!

वे किसान की नयी बहू की आँखें – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (29)

नहीं जानती जो अपने को खिली हुई

विश्व-विभव से मिली हुई,

नहीं जानती सम्राज्ञी अपने को,

नहीं कर सकीं सत्य कभी सपने को,

वे किसान की नयी बहू की आँखें

ज्यों हरीतिमा में बैठे दो विहग बन्द कर पाँखें;

वे केवल निर्जन के दिशाकाश की,

प्रियतम के प्राणों के पास-हास की,

भीरु पकड़ जाने को हैं दुनिया के कर से

बढ़े क्यों न वह पुलकित हो कैसे भी वर से।

वर दे वीणावादिनी वर दे ! – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (30)

वर दे, वीणावादिनि वर दे !

प्रिय स्वतंत्र-रव अमृत-मंत्र नव

भारत में भर दे !

काट अंध-उर के बंधन-स्तर

बहा जननि, ज्योतिर्मय निर्झर;

कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर

जगमग जग कर दे !

नव गति, नव लय, ताल-छंद नव

नवल कंठ, नव जलद-मन्द्ररव;

नव नभ के नव विहग-वृंद को

नव पर, नव स्वर दे !

वर दे, वीणावादिनि वर दे।

मरा हूँ हज़ार मरण – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (31)

मरा हूँ हज़ार मरण

पाई तब चरण-शरण ।

फैला जो तिमिर जाल

कट-कटकर रहा काल,

आँसुओं के अंशुमाल,

पड़े अमित सिताभरण ।

जल-कलकल-नाद बढ़ा

अन्तर्हित हर्ष कढ़ा,

विश्व उसी को उमड़ा,

हुए चारु-करण सरण ।

भारती वन्दना – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (32)

भारती, जय, विजय करे

कनक – शस्य – कमल धरे!

लंका पदतल – शतदल

गर्जितोर्मि सागर – जल

धोता शुचि चरण – युगल

स्तव कर बहु अर्थ भरे!

तरु-तण वन – लता – वसन

अंचल में संचित सुमन,

गंगा ज्योतिर्जल – कण

धवल – धार हार लगे!

मुकुट शुभ्र हिम – तुषार

प्राण प्रणव ओंकार,

ध्वनित दिशाएँ उदार,

शतमुख – शतरव – मुखरे!

रँग गई पग-पग धन्य धरा – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (33)

रँग गई पग-पग धन्य धरा,—

हुई जग जगमग मनोहरा ।

वर्ण गन्ध धर, मधु मकरन्द भर,

तरु-उर की अरुणिमा तरुणतर

खुली रूप – कलियों में पर भर

स्तर स्तर सुपरिसरा ।

गूँज उठा पिक-पावन पंचम

खग-कुल-कलरव मृदुल मनोरम,

सुख के भय काँपती प्रणय-क्लम

वन श्री चारुतरा ।

भर देते हो – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (34)

भर देते हो

बार-बार, प्रिय, करुणा की किरणों से

क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो ।

मेरे अन्तर में आते हो, देव, निरन्तर,

कर जाते हो व्यथा-भार लघु

बार-बार कर-कंज बढ़ाकर;

अंधकार में मेरा रोदन

सिक्त धरा के अंचल को

करता है क्षण-क्षण-

कुसुम-कपोलों पर वे लोल शिशिर-कण

तुम किरणों से अश्रु पोंछ लेते हो,

नव प्रभात जीवन में भर देते हो ।

दलित जन पर करो करुणा – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (35)

दलित जन पर करो करुणा।

दीनता पर उतर आये

प्रभु, तुम्हारी शक्ति वरुणा।

हरे तन मन प्रीति पावन,

मधुर हो मुख मनोभावन,

सहज चितवन पर तरंगित

हो तुम्हारी किरण तरुणा

देख वैभव न हो नत सिर,

समुद्धत मन सदा हो स्थिर,

पार कर जीवन निरंतर

रहे बहती भक्ति वरूणा

उक्ति – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (36)

कुछ न हुआ,

न हो,

मुझे विश्व का सुख, श्री,

यदि केवल पास तुम रहो!

मेरे नभ के बादल यदि न कटे-

चन्द्र रह गया ढका,

तिमिर रात को तिरकर यदि न अटे

लेश गगन-भास का,

रहेंगे अधर हँसते,

पथ पर,

तुम हाथ यदि गहो।

बहु-रस साहित्य विपुल यदि न पढ़ा-

मन्द सबों ने कहा,

मेरा काव्यानुमान यदि न बढ़ा-

ज्ञान, जहाँ का रहा,

रहे,

समझ है मुझमें पूरी,

तुम कथा यदि कहो।

ख़ून की होली जो खेली – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (37)

युवकजनों की है जान;

ख़ून की होली जो खेली।

पाया है लोगों में मान,

ख़ून की होली जो खेली।

रँग गये जैसे पलाश;

कुसुम किंशुक के, सुहाए,

कोकनद के पाए प्राण,

ख़ून की होली जो खेली।

निकले क्या कोंपल लाल,

फाग की आग लगी है,

फागुन की टेढ़ी तान,

ख़ून की होली जो खेली।

खुल गई गीतों की रात,

किरन उतरी है प्रात: की;-

हाथ कुसुम-वरदान,

ख़ून की होली जो खेली।

आई सुवेश बहार,

आम-लीची की मंजरी;

कटहल की अरघान,

ख़ून की होली जो खेली।

विकच हुए कचनार,

हार पड़े अमलतास के;

पाटल-होठों मुसकान,

ख़ून की होली जो खेली।

आज प्रथम गाई पिक – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (38)

आज प्रथम गाई पिक पञ्चम।

गूंजा है मरु विपिन मनोरम।

मरुत-प्रवाह, कुसुम-तरु फूले,

बौर-बौर पर भौंरे झूले,

पात-पात के प्रमुदित झूले,

छाय सुरभि चतुर्दिक उत्तम।

आंखों से बरसे ज्योति-कण,

परसें उन्मन – उन्मन उपवन,

खुला धरा का पराकृष्ट तन

फूटा ज्ञान गीतमय सत्तम।

प्रथम वर्ष की पांख खुली है,

शाख-शाख किसलयों तुली है,

एक और माधुरी चली है,

गीतम-गन्ध-रस-वर्णों अनुपम।

स्नेह-निर्झर बह गया है – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (39)

स्नेह-निर्झर बह गया है!

रेत ज्यों तन रह गया है।

आम की यह डाल जो सूखी दिखी,

कह रही है – अब यहाँ पिक या शिखी

नहीं आते; पंक्ति मैं वह हूँ लिखी

नहीं जिसका अर्थ-

जीवन दह गया है।

दिये हैं मैने जगत को फूल-फल,

किया है अपनी प्रतिभा से चकित-चल;

पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल–

ठाट जीवन का वही

जो ढह गया है।

अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा,

श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा।

बह रही है हृदय पर केवल अमा;

मै अलक्षित हूँ; यही

कवि कह गया है।

पत्रोत्कंठित जीवन का विष – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (40)

पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है,

आज्ञा का प्रदीप जलता है हृदय-कुंज में,

अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है

दिङ् निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र-पुंज में ।

लीला का संवरण-समय फूलों का जैसे

फलों फले या झरे अफल, पातों के ऊपर,

सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव,

ताक रहा है भीष्म शरों की कठिन सेज पर ।

स्निग्ध हो चुका है निदाघ, वर्षा भी कर्षित

कल शारद कल्य की, हेम लोमों आच्छादित,

शिशिर-भिद्य, बौरा बसंत आमों आमोदित,

बीत चुका है दिक्चुम्बित चतुरंग, काव्य, गति

यतिवाला, ध्वनि, अलंकार, रस, राग बन्ध के

वाद्य-छन्द के रणित गणित छुट चुके हाथ से–

क्रीड़ाएँ व्रीड़ा में परिणत । मल्ल भल्ल की–

मारें मूर्छित हुईं, निशाने चूक गए हैं ।

झूल चुकी है खाल ढाल की तरह तनी थी।

पुनः सवेरा, एक और फेरा है जी का ।

केशर की कलि की पिचकारी – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (41)

केशर की, कलि की पिचकारी;

पात-पात की गात सँवारी।

राग-पराग-कपोल किए हैं,

लाल-गुलाल अमोल लिए हैं,

तरू-तरू के तन खोल दिए हैं,

आरती जोत-उदोत उतारी,

गन्ध-पवन की धूप धवारी।

गाए खग-कुल-कण्ठ गीत शत,

संग मृदंग तरंग-तीर-हत,

भजन-मनोरंजन-रत अविरत,

राग-राग को फलित किया री-

विकल-अंग कल गगन विहारी ।

भेद कुल खुल जाए – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (42)

भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है।

देश को मिल जाए जो पूँजी तुम्हारी मिल में है॥

हार होंगे हृदय के खुलकर तभी गाने नये।

हाथ में आ जायेगा, वह राज जो महफिल में है॥

तरस है ये देर से आँखे गड़ी शृंगार में।

और दिखलाई पड़ेगी जो गुराई तिल में है॥

पेड़ टूटेंगे, हिलेंगे, ज़ोर से आँधी चली।

हाथ मत डालो, हटाओ पैर, बिच्छू बिल में है॥

ताक पर है नमक मिर्च लोग बिगड़े या बनें।

सीख क्या होगी पराई जब पसाई सिल में है॥

राजे ने अपनी रखवाली की – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (43)

राजे ने अपनी रखवाली की;

क़िला बनाकर रहा;

बड़ी-बड़ी फ़ौजें रखीं।

चापलूस कितने सामन्त आए।

मतलब की लकड़ी पकड़े हुए।

कितने ब्राह्मण आए

पोथियों में जनता को बाँधे हुए।

कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए,

लेखकों ने लेख लिखे,

ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे,

नाट्य-कलाकारों ने कितने नाटक रचे

रंगमंच पर खेले।

जनता पर जादू चला राजे के समाज का।

लोक-नारियों के लिए रानियाँ आदर्श हुईं।

धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ।

लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर।

ख़ून की नदी बही ।

आँख-कान मूंदकर जनता ने डुबकियाँ लीं।

आँख खुली-राजे ने अपनी रखवाली की।

गहन है यह अंधकार – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (44)

गहन है यह अंधकार;

स्वार्थ के अवगुंठनों से,

हुआ है लुंठन हमारा।

खड़ी है दीवार जड़ की घेरकर,

बोलते है लोग ज्यों मुँह फेरकर

इस गगन में नहीं दिनकर;

नही शशधर, नहीं तारा।

कल्पना का ही अपार समुद्र यह,

गरजता है घेरकर तनु, रुद्र यह,

कुछ नहीं आता समझ में,

कहाँ है श्यामल किनारा।

प्रिय मुझे वह चेतना दो देह की,

याद जिससे रहे वंचित गेह की,

खोजता फिरता न पाता हुआ,

मेरा हृदय हारा।

मद भरे ये नलिन – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (45)

मद – भरे ये नलिन – नयन मलीन हैं;

अल्प – जल में या विकल लघु मीन हैं?

या प्रतीक्षा में किसी की शर्वरी;

बीत जाने पर हुये ये दीन हई?

या पथिक से लोल – लोचन! कह रहे-

हम तपस्वी हैं, सभी दुख सह रहे।

गिन रहे दिन ग्रीष्म – वर्षा – शीत के;

काल -ताल- तरंग में हम बह रहे।

मौन हैं, पर पतन में- उत्थान में ,

वेणु – वर – वादन -निरत – विभु गान में

है छिपा जो मर्म उसका, समझते;

किन्तु फिर भी हैं उसी के ध्यान में।

आह! कितने विकल-जन-मन मिल चुके;

हिल चुके, कितने हृदय हैं खिल चुके।

तप चुके वे प्रिय – व्यथा की आंच में;

दुःख उन अनुरागियों के झिल चुके।

क्यों हमारे ही लिये वे मौन हैं?

पथिक, वे कोमल कुसुम हैं – कौन हैं?

खुला आसमान – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (46)

बहुत दिनों बाद खुला आसमान!

निकली है धूप, खुश हुआ जहान!

दिखी दिशाएँ, झलके पेड़,

चरने को चले ढोर – गाय – भैंस – भेड़,

खेलने लगे लड़के छेड़ – छेड़ –

लड़कियाँ घरों को कर भासमान!

लोग गाँव-गाँव को चले,

कोई बाज़ार, कोई बरगद के पेड़ के तले

जाँघिया – लँगोटा ले, सँभले,

तगड़े – तगड़े सीधे नौजवान!

पनघट में बड़ी भीड़ हो रही,

नहीं ख़्याल आज कि भीगेगी चुनरी,

बातें करती हैं वे सब खड़ी,

चलते हैं नयनों के सधे बाण!

नयनों के डोरे लाल-गुलाल भरे – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (47)

नयनों के डोरे लाल-गुलाल भरे, खेली होली !

जागी रात सेज प्रिय पति सँग रति सनेह-रँग घोली,

दीपित दीप, कंज छवि मंजु-मंजु हँस खोली-

मली मुख-चुम्बन-रोली ।

प्रिय-कर-कठिन-उरोज-परस कस कसक मसक गई चोली,

एक-वसन रह गई मन्द हँस अधर-दशन अनबोली-

कली-सी काँटे की तोली ।

मधु-ऋतु-रात,मधुर अधरों की पी मधु सुध-बुध खोली,

खुले अलक, मुँद गए पलक-दल, श्रम-सुख की हद हो ली-

बनी रति की छवि भोली ।

बीती रात सुखद बातों में प्रात पवन प्रिय डोली,

उठी सँभाल बाल, मुख-लट,पट, दीप बुझा, हँस बोली

रही यह एक ठिठोली ।

संध्या सुन्दरी – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (48)

दिवसावसान का समय –

मेघमय आसमान से उतर रही है

वह संध्या-सुन्दरी, परी सी,

धीरे, धीरे, धीरे,

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास,

मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर,

किंतु ज़रा गंभीर, नहीं है उसमें हास-विलास।

हँसता है तो केवल तारा एक –

गुँथा हुआ उन घुँघराले काले-काले बालों से,

हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक।

अलसता की-सी लता,

किंतु कोमलता की वह कली,

सखी-नीरवता के कंधे पर डाले बाँह,

छाँह सी अम्बर-पथ से चली।

नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा,

नहीं होता कोई अनुराग-राग-आलाप,

नूपुरों में भी रुन-झुन रुन-झुन नहीं,

सिर्फ़ एक अव्यक्त शब्द-सा चुप चुप चुप

है गूँज रहा सब कहीं –

व्योम मंडल में, जगतीतल में –

सोती शान्त सरोवर पर उस अमल कमलिनी-दल में –

सौंदर्य-गर्विता-सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में –

धीर-वीर गम्भीर शिखर पर हिमगिरि-अटल-अचल में –

उत्ताल तरंगाघात-प्रलय घनगर्जन-जलधि-प्रबल में –

क्षिति में जल में नभ में अनिल-अनल में –

सिर्फ़ एक अव्यक्त शब्द-सा चुप चुप चुप

है गूँज रहा सब कहीं –

और क्या है? कुछ नहीं।

मदिरा की वह नदी बहाती आती,

थके हुए जीवों को वह सस्नेह,

प्याला एक पिलाती।

सुलाती उन्हें अंक पर अपने,

दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने।

अर्द्धरात्री की निश्चलता में हो जाती जब लीन,

कवि का बढ़ जाता अनुराग,

विरहाकुल कमनीय कंठ से,

आप निकल पड़ता तब एक विहाग!

तुम हमारे हो – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (49)

नहीं मालूम क्यों यहाँ आया

ठोकरें खाते हुए दिन बीते ।

उठा तो पर न सँभलने पाया

गिरा व रह गया आँसू पीते ।

ताब बेताब हुई हठ भी हटी

नाम अभिमान का भी छोड़ दिया ।

देखा तो थी माया की डोर कटी

सुना व कहते हैं, हाँ खूब किया ।

पर अहो पास छोड़ आते ही

वह सब भूत फिर सवार हुए ।

मुझे गफलत में ज़रा पाते ही

फिर वही पहले के से वार हुए ।

एक भी हाथ सँभाला न गया

और कमज़ोरों का बस क्या है ।

कहा – निर्दय, कहाँ है तेरी दया,

मुझे दुख देने में जस क्या है ।

रात को सोते य सपना देखा

कि व कहते हैं तुम हमारे हो

भला अब तो मुझे अपना देखा,

कौन कहता है कि तुम हारे हो ।

अब अगर कोई भी सताये तुम्हें

तो मेरी याद वहीं कर लेना

नज़र क्यों काल ही न आये तुम्हें

प्रेम के भाव तुर्त भर लेना ।

कुछ प्रसिद्ध कविताएँ :-

- रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध कविताएं

- हरिवंश राय बच्चन के प्रसिद्ध कविताएं

- माखन लाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध कविताएं

- रहिमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाय

- सूरदास के प्रसिद्ध कविताएँ

- संत कबीर दास जी के प्रसिद्ध दोहे अर्थ सहित

- महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध कविताएँ

- सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रसिद्ध कविताएँ

- अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविताएँ

- सुमित्रानंदन पन्त के प्रसिद्ध कविताएँ

- जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध कविताएं

- मैथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध कविताएं