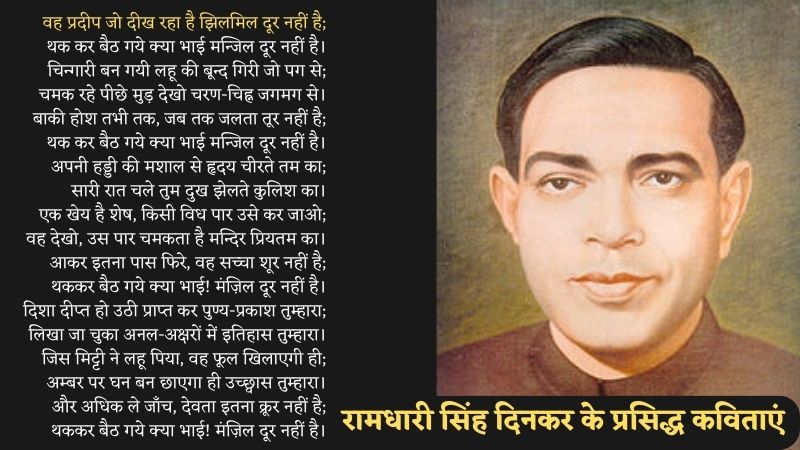

Ramdhari Singh Dinkar Poems : दोस्तों आज इस लेख में आपको रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध कवितायेँ पढेंगे अगर आपको पढाई से रूचि है तो आपने अपने हिंदी के पुस्तकों में रामधारी से दिनकर का कविता जरुर पढ़ा होगा, दिनकर जी के द्वारा लिखे गए हर कविता के पीछे कुछ रहस्य छुपा होता होता है रामधारी सिंह दिनकर भारत के प्रसिद्ध कवियों के सूचि में से एक थे।

रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ई० में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार के घर हुआ था और इनका मृत्यु सन 1974 ई० में हुआ था। दिनकर जी हिंदी भाषा के एक प्रमुख लेखक, कवि, निबंधकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में एक महान कवि माना जाता है।

रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखे गये कविताओं में युवाओ को राष्ट्रीय भावनाओं से भरे क्रांतिकारी संघर्ष को प्रेरित करती है पहले के समय में दिनकर जी को ‘राष्ट्रकवि’ के नाम से जाना जाता था। यहाँ हम आपको 41+ Ramdhari Singh Dinkar Poems in Hindi उपलब्ध कराये है।

आग की भीख – रामधारी सिंह दिनकर कविता [1]

धुँधली हुईं दिशाएँ, छाने लगा कुहासा,

कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआँ-सा।

कोई मुझे बता दे, क्या आज हो रहा है;

मुँह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है?

दाता, पुकार मेरी, संदीप्ति को ज़िला दे,

बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे।

प्यारे स्वदेश के हित अंगार माँगता हूँ,

चढ़ती जवानियों का शृंगार मांगता हूँ।

बेचैन हैं हवाएँ, सब ओर बेकली है,

कोई नहीं बताता, किश्ती किधर चली है?

मँझधार है, भँवर है या पास है किनारा?

यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा?

आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा,

भगवान, इस तरी को भरमा न दे अँधेरा।

तम-बेधिनी किरण का संधान माँगता हूँ,

ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान माँगता हूँ।

आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है,

बल-पुँज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है।

अग्निस्फुलिंग रज का, बुझ ढेर हो रहा है,

है रो रही जवानी, अन्धेर हो रहा है।

निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है,

निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है।

पंचास्य-नाद भीषण, विकराल माँगता हूँ,

जड़ता-विनाश को फिर भूचाल माँगता हूँ।

मन की बँधी उमंगें असहाय जल रही हैं,

अरमान-आरज़ू की लाशें निकल रही हैं।

भीगी-खुली पलों में रातें गुज़ारते हैं,

सोती वसुन्धरा जब तुझको पुकारते हैं।

इनके लिये कहीं से निर्भीक तेज ला दे,

पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे।

उन्माद, बेकली का उत्थान माँगता हूँ,

विस्फोट माँगता हूँ, तूफ़ान माँगता हूँ।

आँसू-भरे दृगों में चिनगारियाँ सज़ा दे,

मेरे श्मशान में आ श्रृंगी जरा बजा दे।

फिर एक तीर सीनों के आर-पार कर दे,

हिमशीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे।

आमर्ष को जगाने वाली शिखा नई दे,

अनुभूतियाँ हृदय में दाता, अनलमयी दे।

विष का सदा लहू में संचार माँगता हूँ,

बेचैन ज़िन्दगी का मैं प्यार माँगता हूँ।

ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे,

जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे।

गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे,

इस जाँच की घड़ी में निष्ठा कड़ी, अचल दे।

हम दे चुके लहू हैं, तू देवता विभा दे,

अपने अनल-विशिख से आकाश जगमगा दे।

प्यारे स्वदेश के हित वरदान माँगता हूँ,

तेरी दया विपद में भगवान, माँगता हूँ।

गाँधी – रामधारी सिंह दिनकर कविता [2]

देश में जिधर भी जाता हूँ,

उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ।

जडता को तोडने के लिए भूकम्प लाओ।

घुप्प अँधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ।

पूरे पहाड हथेली पर उठाकर पवनकुमार के समान तरजो।

कोई तूफ़ान उठाने को कवि, गरजो, गरजो, गरजो!

सोचता हूँ, मैं कब गरजा था?

जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं,

वह असल में गाँधी का था,

उस गाँधी का था, जिसने हमें जन्म दिया था।

तब भी हमने गाँधी के

तूफ़ान को ही देखा, गाँधी को नहीं।

वे तूफ़ान और गर्जन के पीछे बसते थे।

सच तो यह है कि अपनी लीला में,

तूफ़ान और गर्जन को शामिल होते देख

वे हँसते थे।

तूफ़ान मोटी नहीं, महीन आवाज़ से उठता है।

वह आवाज़ जो मोम के दीप के समान,

एकान्त में जलती है और बाज नहीं,

कबूतर के चाल से चलती है।

गाँधी तूफ़ान के पिता और बाजों के भी बाज थे,

क्योंकि वे नीरवता की आवाज़ थे।

करघा – रामधारी सिंह दिनकर कविता [3]

हर ज़िन्दगी कहीं न कहीं,

दूसरी ज़िन्दगी से टकराती है।

हर ज़िन्दगी किसी न किसी,

ज़िन्दगी से मिल कर एक हो जाती है।

ज़िन्दगी ज़िन्दगी से

इतनी जगहों पर मिलती है,

कि हम कुछ समझ नहीं पाते

और कह बैठते हैं यह भारी झमेला है।

संसार संसार नहीं,

बेवकूफ़ियों का मेला है।

हर ज़िन्दगी एक सूत है

और दुनिया उलझे सूतों का जाल है।

इस उलझन का सुलझाना

हमारे लिये मुहाल है।

मगर जो बुनकर करघे पर बैठा है,

वह हर सूत की किस्मत को

पहचानता है।

सूत के टेढ़े या सीधे चलने का

क्या रहस्य है,

बुनकर इसे खूब जानता है।

आशा का दीपक – रामधारी सिंह दिनकर कविता [4]

वह प्रदीप जो दीख रहा है झिलमिल दूर नहीं है;

थक कर बैठ गये क्या भाई मन्जिल दूर नहीं है।

चिन्गारी बन गयी लहू की बून्द गिरी जो पग से;

चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण-चिह्न जगमग से।

बाकी होश तभी तक, जब तक जलता तूर नहीं है;

थक कर बैठ गये क्या भाई मन्जिल दूर नहीं है।

अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का;

सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश का।

एक खेय है शेष, किसी विध पार उसे कर जाओ;

वह देखो, उस पार चमकता है मन्दिर प्रियतम का।

आकर इतना पास फिरे, वह सच्चा शूर नहीं है;

थककर बैठ गये क्या भाई! मंज़िल दूर नहीं है।

दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य-प्रकाश तुम्हारा;

लिखा जा चुका अनल-अक्षरों में इतिहास तुम्हारा।

जिस मिट्टी ने लहू पिया, वह फूल खिलाएगी ही;

अम्बर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा।

और अधिक ले जाँच, देवता इतना क्रूर नहीं है;

थककर बैठ गये क्या भाई! मंज़िल दूर नहीं है।

गीत-अगीत – रामधारी सिंह दिनकर कविता [5]

गीत, अगीत, कौन सुंदर है?

गाकर गीत विरह की तटिनी

वेगवती बहती जाती है,

दिल हलका कर लेने को

उपलों से कुछ कहती जाती है।

तट पर एक गुलाब सोचता,

देते स्वर यदि मुझे विधाता,

अपने पतझर के सपनों का

मैं भी जग को गीत सुनाता।

गा-गाकर बह रही निर्झरी,

पाटल मूक खड़ा तट पर है।

गीत, अगीत, कौन सुंदर है?

बैठा शुक उस घनी डाल पर

जो खोंते पर छाया देती।

पंख फुला नीचे खोंते में

शुकी बैठ अंडे है सेती।

गाता शुक जब किरण वसंती

छूती अंग पर्ण से छनकर।

किंतु, शुकी के गीत उमड़कर

रह जाते स्नेह में सनकर।

गूँज रहा शुक का स्वर वन में,

फूला मग्न शुकी का पर है।

गीत, अगीत, कौन सुंदर है?

दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब

बड़े साँझ आल्हा गाता है,

पहला स्वर उसकी राधा को

घर से यहाँ खींच लाता है।

चोरी-चोरी खड़ी नीम की

छाया में छिपकर सुनती है,

हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की

बिधना , यों मन में गुनती है।

वह गाता, पर किसी वेग से,

फूल रहा इसका अंतर है।

गीत, अगीत, कौन सुन्दर है?

गीत-अगीत – रामधारी सिंह दिनकर कविता [6]

गीत, अगीत, कौन सुंदर है?

गाकर गीत विरह की तटिनी

वेगवती बहती जाती है,

दिल हलका कर लेने को

उपलों से कुछ कहती जाती है।

तट पर एक गुलाब सोचता,

देते स्वर यदि मुझे विधाता,

अपने पतझर के सपनों का

मैं भी जग को गीत सुनाता।

गा-गाकर बह रही निर्झरी,

पाटल मूक खड़ा तट पर है।

गीत, अगीत, कौन सुंदर है?

बैठा शुक उस घनी डाल पर

जो खोंते पर छाया देती।

पंख फुला नीचे खोंते में

शुकी बैठ अंडे है सेती।

गाता शुक जब किरण वसंती

छूती अंग पर्ण से छनकर।

किंतु, शुकी के गीत उमड़कर

रह जाते स्नेह में सनकर।

गूँज रहा शुक का स्वर वन में,

फूला मग्न शुकी का पर है।

गीत, अगीत, कौन सुंदर है?

दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब

बड़े साँझ आल्हा गाता है,

पहला स्वर उसकी राधा को

घर से यहाँ खींच लाता है।

चोरी-चोरी खड़ी नीम की

छाया में छिपकर सुनती है,

हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की

बिधना , यों मन में गुनती है।

वह गाता, पर किसी वेग से,

फूल रहा इसका अंतर है।

गीत, अगीत, कौन सुन्दर है?

चांद का कुर्ता – Ramdhari Singh Dinkar Poems [7]

हठ कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला,

सिलवा दो मां, मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला।

सन-सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूं,

ठिठुर-ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं।

आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का,

न हो अगर तो ला दो, कुर्ता ही कोई भाड़े का।

बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने,

कुशल करें भगवान, लगें मत तुझको जादू-टोने।

जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूं,

एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूं।

कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा,

बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा।

घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है,

नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है।

अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवायें,

सीं दें एक झिंगोला जो हर दिन बदन में आये।

एक पत्र – रामधारी सिंह दिनकर कविता [8]

मैं चरणॊं से लिपट रहा था, सिर से मुझे लगाया क्यों?

पूजा का साहित्य पुजारी पर इस भाँति चढ़ाया क्यों?

गंधहीन बन-कुसुम-स्तुति में अलि का आज गान कैसा?

मन्दिर-पथ पर बिछी धूलि की पूजा का विधान कैसा?

कहूँ, या कि रो दूँ कहते, मैं कैसे समय बिताता हूँ;

बाँध रही मस्ती को अपना बंधन सुदृढ़ बनाता हूँ।

ऐसी आग मिली उमंग की ख़ुद ही चिता जलाता हूँ;

किसी तरह छींटों से उभरा ज्वालामुखी दबाता हूँ।

द्वार कंठ का बन्द, गूँजता हृदय प्रलय-हुँकारों से;

पड़ा भाग्य का भार काटता हूँ कदली तलवारों से।

विस्मय है, निर्बन्ध कीर को यह बन्धन कैसे भाया?

चारा था चुगना तोते को, भाग्य यहाँ तक ले आया।

औ बंधन भी मिला लौह का, सोने की कड़ियाँ न मिलीं;

बन्दी-गृह में मन बहलाता, ऐसी भी घड़ियाँ न मिलीं।

आँखों को है शौक़ प्रलय का, कैसे उसे बुलाऊँ मैं?

घेर रहे सन्तरी, बताओ अब कैसे चिल्लाऊँ मैं?

फिर-फिर कसता हूँ कड़ियाँ, फिर-फिर होती कशमकश जारी;

फिर-फिर राख डालता हूँ, फिर-फिर हँसती है चिनगारी।

टूट नहीं सकता ज्वाला से, जलतों का अनुराग सखे!

पिला-पिला कर ख़ून हृदय का पाल रहा हूँ आग सखे!

एक विलुप्त कविता – रामधारी सिंह दिनकर [9]

बरसों बाद मिले तुम हमको आओ जरा विचारें,

आज क्या है कि देख कौम को ग़म है।

कौम-कौम का शोर मचा है, किन्तु कहो असल में

कौन मर्द है जिसे कौम की सच्ची लगी लगन है?

भूखे, अपढ़, नग्न बच्चे क्या नहीं तुम्हारे घर में?

कहता धनी कुबेर किन्तु क्या आती तुम्हें शरम है?

आग लगे उस धन में जो दुखियों के काम न आए,

लाख लानत जिनका, फटता नहीं मरम है।

दुह-दुह कर जाती गाय की निजतन धन तुम पा लो

दो बूँद आँसू न उनको, यह भी कोई धरम है?

देख रही है राह कौम अपने वैभव वालों की

मगर फिकर क्या, उन्हें सोच तो अपनी ही हरदम है?

हँसते हैं सब लोग जिन्हें गैरत हो वे शरमायें

यह महफ़िल कहने वालों की, बड़ा भारी विभ्रम है।

सेवा व्रत शूल का पथ है, गद्दी नहीं कुसुम की!

घर बैठो चुपचाप नहीं जो इस पर चलने का दम है।

ध्वज-वंदना – Ramdhari Singh Dinkar Poems [10]

नमो, नमो, नमो।

नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो, नमो !

नमो नागाधिराज – श्रृंग की विहारिणी !

नमो अनंत सौख्य-शक्ति-शील-धारिणी!

प्रणय-प्रसारिणी, नमो अरिष्ट-वारिणी!

नमो मनुष्य की शुभेषणा-प्रचारिणी!

नवीन सूर्य की नयी प्रभा,नमो, नमो!

हम न किसी का चाहते तनिक, अहित, अपकार।

प्रेमी सकल जहान का भारतवर्ष उदार।

सत्य न्याय के हेतु फहर फहर ओ केतु

हम विचरेंगे देश-देश के बीच मिलन का सेतु

पवित्र सौम्य, शांति की शिखा, नमो, नमो!

तार-तार में हैं गुंथा ध्वजे, तुम्हारा त्याग!

दहक रही है आज भी, तुम में बलि की आग।

सेवक सैन्य कठोर हम चालीस करोड़

कौन देख सकता कुभाव से ध्वजे, तुम्हारी ओर

करते तव जय गान वीर हुए बलिदान,

अंगारों पर चला तुम्हें ले सारा हिन्दुस्तान!

प्रताप की विभा, कृषानुजा, नमो, नमो!

निराशावादी – रामधारी सिंह दिनकर [11]

पर्वत पर, शायद, वृक्ष न कोई शेष बचा

धरती पर, शायद, शेष बची है नहीं घास

उड़ गया भाप बनकर सरिताओं का पानी,

बाकी न सितारे बचे चाँद के आस-पास ।

क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूँ?

तब तुम्हीं टटोलो हृदय देश का, और कहो,

लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है?

बोलो, बोलो, विस्मय में यों मत मौन रहो ।

रात यों कहने लगा मुझसे गगन का चाँद कविता [12]

रात यों कहने लगा मुझसे गगन का चाँद,

आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है!

उलझनें अपनी बनाकर आप ही फँसता,

और फिर बेचैन हो जगता, न सोता है।

जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ?

मैं चुका हूँ देख मनु को जनमते-मरते;

और लाखों बार तुझ-से पागलों को भी

चाँदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते।

आदमी का स्वप्न? है वह बुलबुला जल का;

आज उठता और कल फिर फूट जाता है;

किन्तु, फिर भी धन्य; ठहरा आदमी ही तो?

बुलबुलों से खेलता, कविता बनाता है।

मैं न बोला, किन्तु, मेरी रागिनी बोली,

देख फिर से, चाँद! मुझको जानता है तू?

स्वप्न मेरे बुलबुले हैं? है यही पानी?

आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू?

मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते,

आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ,

और उस पर नींव रखती हूँ नये घर की,

इस तरह दीवार फ़ौलादी उठाती हूँ।

मनु नहीं, मनु-पुत्र है यह सामने, जिसकी

कल्पना की जीभ में भी धार होती है,

बाण ही होते विचारों के नहीं केवल,

स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है।

स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे,

रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे,

रोकिये, जैसे बने इन स्वप्न वालों को,

स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे।

जब आग लगे… – रामधारी सिंह दिनकर कविता [13]

सीखो नित नूतन ज्ञान, नई परिभाषाएं,

जब आग लगे, गहरी समाधि में रम जाओ;

या सिर के बल हो खड़े परिक्रमा में घूमो।

ढब और कौन हैं चतुर बुद्धि – बाजीगर के?

गांधी को उल्टा घिसो और जो धूल झरे,

उसके प्रलेप से अपनी कुण्ठा के मुख पर,

ऐसी नक्काशी गढ़ो कि जो देखे, बोले,

आखिर, बापू भी और बात क्या कहते थे?

डगमगा रहे हों पांव लोग जब हंसते हों,

मत चिढ़ो, ध्यान मत दो इन छोटी बातों पर

कल्पना जगदगुरु की हो जिसके सिर पर,

वह भला कहां तक ठोस क़दम धर सकता है?

औ; गिर भी जो तुम गये किसी गहराई में,

तब भी तो इतनी बात शेष रह जाएगी

यह पतन नहीं, है एक देश पाताल गया,

प्यासी धरती के लिए अमृतघट लाने को।

जियो जियो अय हिन्दुस्तान – रामधारी सिंह दिनकर [14]

जाग रहे हम वीर जवान,

जियो जियो अय हिन्दुस्तान!

हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल,

हम नवीन भारत के सैनिक, धीर, वीर, गंभीर, अचल।

हम प्रहरी उँचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं।

हम हैं शान्तिदूत धरणी के, छाँह सभी को देते हैं।

वीर – प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं

गंगा, यमुना, हिन्द महासागर के हम रखवाले हैं।

तन मन धन तुम पर कुर्बान,

जियो जियो अय हिन्दुस्तान!

हम सपूत उनके जो नर थे अनल और मधु मिश्रण,

जिसमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन!

एक नयन संजीवन जिनका, एक नयन था हालाहल,

जितना कठिन खड्ग था कर में उतना ही अंतर कोमल।

थर-थर तीनों लोक काँपते थे जिनकी ललकारों पर,

स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर

हम उन वीरों की सन्तान,

जियो जियो अय हिन्दुस्तान!

हम शकारि विक्रमादित्य हैं अरिदल को दलने वाले,

रण में ज़मीं नहीं, दुश्मन की लाशों पर चलने वाले।

हम अर्जुन, हम भीम, शान्ति के लिये जगत में जीते हैं

मगर, शत्रु हठ करे अगर तो, लहू वक्ष का पीते हैं।

हम हैं शिवा – प्रताप रोटियाँ भले घास की खाएंगे,

मगर, किसी ज़ुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकायेंगे।

देंगे जान, नहीं ईमान,

जियो जियो अय हिन्दुस्तान।

जियो, जियो अय देश! कि पहरे पर ही जगे हुए हैं हम।

वन, पर्वत, हर तरफ़ चौकसी में ही लगे हुए हैं हम।

हिन्द-सिन्धु की कसम, कौन इस पर जहाज़ ला सकता।

सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है ?

पर कि हम कुछ नहीं चाहते, अपनी किन्तु बचायेंगे,

जिसकी उँगली उठी उसे हम यमपुर को पहुँचायेंगे।

हम प्रहरी यमराज समान,

जियो जियो अय हिन्दुस्तान!

दिल्ली – रामधारी सिंह दिनकर कविता [15]

यह कैसी चांदनी अम के मलिन तमिर की इस गगन में,

कूक रही क्यों नियति व्यंग से इस गोधूलि-लगन में?

मरघट में तू साज रही दिल्ली कैसे शृंगार?

यह बहार का स्वांग अरी इस उजड़े चमन में!

इस उजाड़ निर्जन खंडहर में,

छिन्न-भिन्न उजड़े इस घर में

तुझे रूप सजाने की सूझी,

इस सत्यानाश प्रहर में!

डाल-डाल पर छेड़ रही कोयल मर्सिया – तराना,

और तुझे सूझा इस दम ही उत्सव हाय, मनाना;

हम धोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से,

उधर तुझे भाता है इन पर नमक हाय, छिड़कना!

महल कहां बस, हमें सहारा,

केवल फूस-फास, तॄणदल का;

अन्न नहीं, अवलम्ब प्राण का,

गम, आँसू या गंगाजल का;

नमन करूँ मैं – रामधारी सिंह दिनकर कविता [16]

तुझको या तेरे नदीश, गिरि, वन को नमन करूँ, मैं?

मेरे प्यारे देश! देह या मन को नमन करूँ मैं ?

किसको नमन करूँ मैं भारत ! किसको नमन करूँ मैं?

भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज, यही क्या तू है?

नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है ?

भेदों का ज्ञाता, निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है,

मेरे प्यारे देश! नहीं तू पत्थर है, पानी है।

जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूँ मैं?

भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है,

एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है।

जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है,

देश-देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है।

निखिल विश्व को जन्मभूमि-वंदन को नमन करूँ मैं?

खंडित है यह मही शैल से, सरिता से सागर से,

पर, जब भी दो हाथ निकल मिलते आ द्वीपांतर से,

तब खाई को पाट शून्य में महामोद मचता है,

दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता है।

मंगलमय यह महासेतु-बंधन को नमन करूँ मैं?

दो हृदय के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं,

मित्र-भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं,

घोल रहे हैं जो जीवन-सरिता में प्रेम-रसायन,

खोर रहे हैं देश-देश के बीच मुँदे वातायन।

आत्मबंधु कहकर ऐसे जन-जन को नमन करूँ मैं?

उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत, स्वर तेरा है,

धर्म-दीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है,

तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने आता है,

किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है।

मानवता के इस ललाट-वंदन को नमन करूँ मैं?

जनतन्त्र का जन्म – Ramdhari Singh Dinkar Poems [17]

सदियों की ठंडी – बुझी राख सुगबुगा उठी,

मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है;

दो राह, समय के रथ का घर्घर – नाद सुनो,

सिंहासन ख़ाली करो कि जनता आती है।

जनता? हां, मिट्टी की अबोध मूरतें वही,

जाडे – पाले की कसक सदा सहने वाली,

जब अंग – अंग में लगे सांप हो चूस रहे

तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली।

जनता? हां, लंबी – बडी जीभ की वही कसम,

जनता, सचमुच ही, बडी वेदना सहती है।

सो ठीक, मगर, आखिर, इस पर जनमत क्या है?

है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है?

मानो, जनता ही फूल जिसे अहसास नहीं,

जब चाहो तभी उतार सज़ा लो दोनों में;

अथवा कोई दूधमुंही जिसे बहलाने के

जन्तर – मन्तर सीमित हों चार खिलौनों में।

लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं,

जनता जब कोपाकुल हो भृकुटि चढाती है;

दो राह, समय के रथ का घर्घर – नाद सुनो,

सिंहासन ख़ाली करो कि जनता आती है।

हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती,

सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है,

जनता की रोके राह, समय में ताव कहां?

वह जिधर चाहती, काल उधर ही मुड़ता है।

अब्दों, शताब्दियों, सहस्त्राब्द का अंधकार

बीता; गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं;

यह और नहीं कोई, जनता के स्वप्न अजय

चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं।

सब से विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा,

तैंतीस कोटि – हित सिंहासन तय करो

अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का है,

तैंतीस कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो।

आरती लिये तू किसे ढूंढता है मूरख,

मन्दिरों, राजप्रासादों में, तहखानों में?

देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे,

देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में।

फावड़े और हल राजदण्ड बनने को हैं,

धूसरता सोने से शृंगार सजाती है;

दो राह, समय के रथ का घर्घर – नाद सुनो,

सिंहासन ख़ाली करो कि जनता आती है।

पढ़क्कू की सूझ – रामधारी सिंह दिनकर कविता [18]

एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे,

जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे।

एक रोज़ वे पड़े फ़िक्र में समझ नहीं कुछ न पाए,

बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए?

कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गज़ब है?

सिखा बैल को रक्खा इसने, निश्चय कोई ढब है।

आखिर, एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे,

अजी, बिना देखे, लेते तुम जान भेद यह कैसे?

कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है?

रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है?

मालिक ने यह कहा, अजी, इसमें क्या बात बड़ी है?

नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है?

जब तक यह बजती रहती है, मैं न फ़िक्र करता हूँ,

हाँ, जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ

कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे!

बेवकूफ! मंतिख की बातें समझ सकोगे थोड़ी!

अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच-समझ अड़ जाए,

चले नहीं, बस, खड़ा-खड़ा गर्दन को खूब हिलाए।

घंटी टन-टन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे,

मगर बूँद भर तेल साँझ तक भी क्या तुम पाओगे?

मालिक थोड़ा हँसा और बोला पढ़क्कू जाओ,

सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ।

यहाँ सभी कुछ ठीक-ठीक है, यह केवल माया है,

बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिख पढ़ पाया है।

परिचय – रामधारी सिंह दिनकर कविता [19]

सलिल कण हूँ, या पारावार हूँ मैं

स्वयं छाया, स्वयं आधार हूँ मैं

बँधा हूँ, स्वप्न हूँ, लघु वृत हूँ मैं

नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं

समाना चाहता है, जो बीन उर में

विकल उस शून्य की झनकार हूँ मैं

भटकता खोजता हूँ, ज्योति तम में

सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं

जिसे निशि खोजती तारे जलाकर

उसी का कर रहा अभिसार हूँ मैं

जनम कर मर चुका सौ बार लेकिन

अगम का पा सका क्या पार हूँ मैं

कली की पंखुडीं पर ओस – कण में

रंगीले स्वप्न का संसार हूँ मैं

मुझे क्या आज ही या कल झरुँ मैं

सुमन हूँ, एक लघु उपहार हूँ मैं

मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण! जब से

लगा ढोने व्यथा का भार हूँ मैं

रुदन अनमोल धन कवि का, इसी से

पिरोता आँसुओं का हार हूँ मैं

मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का

चिता का धूलिकण हूँ, क्षार हूँ मैं

पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी

समा जिसमें चुका सौ बार हूँ मैं

न देखे विश्व, पर मुझको घृणा से

मनुज हूँ, सृष्टि का शृंगार हूँ मैं

पुजारिन, धुलि से मुझको उठा ले

तुम्हारे देवता का हार हूँ मैं

सुनुँ क्या सिंधु, मैं गर्जन तुम्हारा

स्वयं युग – धर्म की हुँकार हूँ मैं

कठिन निर्घोष हूँ भीषण अशनि का

प्रलय – गांडीव की टंकार हूँ मैं

दबी सी आग हूँ भीषण क्षुधा की

दलित का मौन हाहाकार हूँ मैं

सजग संसार, तू निज को सम्भाले

प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूँ मैं

बंधा तूफ़ान हूँ, चलना मना है

बँधी उद्याम निर्झर-धार हूँ मैं

कहूँ क्या कौन हूँ, क्या आग मेरी

बँधी है लेखनी, लाचार हूँ मैं।।

परदेशी – रामधारी सिंह दिनकर कविता [20]

माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेशी?

भय है, सुन कर हँस दोगे मेरी नादानी परदेशी!

सृजन-बीच संहार छिपा, कैसे बतलाऊं परदेशी?

सरल कंठ से विषम राग मैं कैसे गाऊँ परदेशी?

एक बात है सत्य कि झर जाते हैं खिलकर फूल यहाँ,

जो अनुकूल वही बन जता दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ।

मैत्री के शीतल कानन में छिपा कपट का शूल यहाँ,

कितने कीटों से सेवित है मानवता का मूल यहाँ?

इस उपवन की पगडण्डी पर बचकर जाना परदेशी।

यहाँ मेनका की चितवन पर मत ललचाना परदेशी!

जगती में मादकता देखी, लेकिन अक्षय तत्त्व नहीं,

आकर्षण में तृप्ति उर सुन्दरता में अमरत्व नहीं।

यहाँ प्रेम में मिली विकलता, जीवन में परितोष नहीं,

बाल-युवतियों के आलिंगन में पाया संतोष नहीं।

हमें प्रतीक्षा में न तृप्ति की मिली निशानी परदेशी!

माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेशी?

महाप्रलय की ओर सभी को इस मरू में चलते देखा ,

किस से लिपट जुडता? सबको ज्वाला में जलते देखा

अंतिम बार चिता-दीपक में जीवन को बलते देखा;

चलत समय सिकंदर-से विजयी को कर मलते देखा।

सबने देकर प्राण मौत की कीमत जानी परदेशी।

माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेशी ?

रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले,

कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ क़ब्रों की ओर चले।

रुके न पल-भर मित्र , पुत्र माता से नाता तोड़ चले,

लैला रोती रही किन्तु, कितने मजनूँ मुँह मोड़ चले।

जीवन का मधुमय उल्लास, औ यौवन का हास विलास,

रूप-राशि का यह अभिमान, एक स्वप्न है, स्वप्न अजान।

मिटता लोचन -राग यहाँ पर, मुरझाती सुन्दरता प्यारी,

एक-एक कर उजड़ रही है हरी-भरी कुसुमों की क्यारी

मैं ना रुकूंगा इस भूतल पर जीवन, यौवन, प्रेम गंवाकर ;

वायु, उड़ाकर ले चल मुझको जहाँ-कहीं इस जग से बाहर

मरते कोमल वत्स यहाँ, बचती ना जवानी परदेशी!

माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेशी?

पर्वतारोही – Ramdhari Singh Dinkar Poems [21]

मैं पर्वतारोही हूँ।

शिखर अभी दूर है।

और मेरी साँस फूलनें लगी है।

मुड़ कर देखता हूँ

कि मैनें जो निशान बनाये थे,

वे हैं या नहीं।

मैंने जो बीज गिराये थे,

उनका क्या हुआ?

किसान बीजों को मिट्टी में गाड़ कर

घर जा कर सुख से सोता है,

इस आशा में

कि वे उगेंगे

और पौधे लहरायेंगे ।

उनमें जब दानें भरेंगे,

पक्षी उत्सव मनानें को आयेंगे।

लेकिन कवि की किस्मत

इतनी अच्छी नहीं होती।

वह अपनें भविष्य को

आप नहीं पहचानता।

हृदय के दानें तो उसनें

बिखेर दिये हैं,

मगर फसल उगेगी या नहीं

यह रहस्य वह नहीं जानता ।

बालिका से वधू – Ramdhari Singh Dinkar Poems [22]

माथे में सेंदूर पर छोटी

दो बिंदी चमचम-सी,

पपनी पर आँसू की बूँदें

मोती-सी, शबनम-सी।

लदी हुई कलियों में मादक

टहनी एक नरम-सी,

यौवन की विनती-सी भोली,

गुमसुम खड़ी शरम-सी।

पीला चीर, कोर में जिसके

चकमक गोटा-जाली,

चली पिया के गांव उमर के

सोलह फूलों वाली।

पी चुपके आनंद, उदासी

भरे सजल चितवन में,

आँसू में भीगी माया

चुपचाप खड़ी आंगन में।

आँखों में दे आँख हेरती

हैं उसको जब सखियाँ,

मुस्कान आ जाती मुख पर,

हँस देती रोती अँखियाँ।

पर, समेट लेती शरमाकर

बिखरी-सी मुस्कान,

मिट्टी उकसाने लगती है

अपराधिनी-समान।

भीग रहा मीठी उमंग से

दिल का कोना-कोना,

भीतर-भीतर हँसी देख लो,

बाहर-बाहर रोना।

तू वह, जो झुरमुट पर आयी

हँसती कनक-कली-सी,

तू वह, जो फूटी शराब की

निर्झरिणी पतली-सी।

तू वह, रचकर जिसे प्रकृति

ने अपना किया सिंगार,

तू वह जो धूसर में आयी

सुबज रंग की धार।

मां की ढीठ दुलार! पिता की

ओ लजवंती भोली,

ले जायेगी हिय की मणि को

अभी पिया की डोली।

कहो, कौन होगी इस घर की

तब शीतल उजियारी?

किसे देख हँस-हँस कर

फूलेगी सरसों की क्यारी?

वृक्ष रीझ कर किसे करेंगे

पहला फल अर्पण-सा?

झुकते किसको देख पोखरा

चमकेगा दर्पण-सा?

किसके बाल ओज भर देंगे

खुलकर मंद पवन में?

पड़ जायेगी जान देखकर

किसको चंद्र-किरन में?

महँ-महँ कर मंजरी गले से

मिल किसको चूमेगी?

कौन खेत में खड़ी फ़सल

की देवी-सी झूमेगी?

बनी फिरेगी कौन बोलती

प्रतिमा हरियाली की?

कौन रूह होगी इस धरती

फल-फूलों वाली की?

हँसकर हृदय पहन लेता जब

कठिन प्रेम-ज़ंजीर,

खुलकर तब बजते न सुहागिन,

पाँवों के मंजीर।

घड़ी गिनी जाती तब निशिदिन

उँगली की पोरों पर,

प्रिय की याद झूलती है

साँसों के हिंडोरों पर।

पलती है दिल का रस पीकर

सबसे प्यारी पीर,

बनती है बिगड़ती रहती

पुतली में तस्वीर।

पड़ जाता चस्का जब मोहक

प्रेम-सुधा पीने का,

सारा स्वाद बदल जाता है

दुनिया में जीने का।

मंगलमय हो पंथ सुहागिन,

यह मेरा वरदान;

हरसिंगार की टहनी-से

फूलें तेरे अरमान।

जगे हृदय को शीतल करने-

वाली मीठी पीर,

निज को डुबो सके निज में,

मन हो इतना गंभीर।

छाया करती रहे सदा

तुझको सुहाग की छाँह,

सुख-दुख में ग्रीवा के नीचे

रहे पिया की बाँह।

पल-पल मंगल-लग्न, ज़िंदगी

के दिन-दिन त्यौहार,

उर का प्रेम फूटकर हो

आँचल में उजली धार।

परंपरा – रामधारी सिंह दिनकर कविता [23]

परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो।

उसमें बहुत कुछ है,

जो जीवित है,

जीवनदायक है,

जैसे भी हो,

ध्वसं से बचा रखने लायक़ है।

पानी का छिछला होकर

समतल में दौड़ना,

यह क्रांति का नाम है।

लेकिन घाट बाँधकर

पानी को गहरा बनाना

यह परंपरा का नाम है।

पंरपरा और क्रांति में

संघर्ष चलने दो।

आग लगी है, तो

सूखी डालो को जलने दो।

मगर जो डालें

आज भी हरी है,

उन पर तो तरस खाओ।

मेरी एक बात तुम मान लो।

लोगों की आस्था के आधार

टूट जाते हैं,

उखड़े हुए पेड़ो के समान

वे अपनी ज़डो से छूट जाते हैं।

परंपरा जब लुप्त होती है

सभ्यता अकेलेपन के

दर्द में मरती है।

कलमें लगना जानते हो,

तो जरुर लगाओ,

मगर ऐसी कि फलों में

अपनी मिट्टी का स्वाद रहे।

और ये बात याद रहे

परंपरा चीनी नहीं मधु है।

वह न तो हिन्दू है, ना मुस्लिम….

भारत – रामधारी सिंह दिनकर कविता [24]

सीखें नित नूतन ज्ञान, नई परिभाषाएं,

जब आग लगे, गहरी समाधि में रम जाओ;

या सिर के बल हो खडे परिक्रमा में घूमों।

ढब और कौन हैं चतुर बुद्धि -बाजीगर के?

गांधी को उल्टा घिसो और जो धूल झरे,

उसके प्रलेप से अपनी कुण्ठा के मुख पर,

ऐसी नक़्क़ाशी गढ़ो कि जो देखे, बोले,

आखिर, बापू भी और बात क्या कहते थे?

डगमगा रहे हों पांव लोग जब हंसते हों,

मत चिढ़ो, ध्यान मत दो इन छोटी बातों पर

कल्पना जगदगुरु की हो जिसके सिर पर,

वह भला कहां तक ठोस क़दम धर सकता है?

औ; गिर भी जो तुम गये किसी गहराई में,

तब भी तो इतनी बात शेष रह जाएगी

यह पतन नहीं, है एक देश पाताल गया,

प्यासी धरती के लिए अमृतघट लाने को।

भगवान के डाकिए – रामधारी सिंह दिनकर कविता [25]

पक्षी और बादल,

ये भगवान के डाकिए हैं

जो एक महादेश से

दूसरे महादेश को जाते हैं।

हम तो समझ नहीं पाते हैं

मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ

पेड़, पौधे, पानी और पहाड़

बाँचते हैं।

हम तो केवल यह आँकते हैं

कि एक देश की धरती

दूसरे देश को सुगंध भेजती है।

और वह सौरभ हवा में तैरते हुए

पक्षियों की पाँखों पर तिरता है।

और एक देश का भाप

दूसरे देश में पानी

बनकर गिरता है।

रोटी और स्वाधीनता – Ramdhari Singh Dinkar Poems [26]

आज़ादी तो मिल गई, मगर, यह गौरव कहाँ जगाएगा ?

मरभूखे ! इसे घबराहट में तू बेच न तो खा जाएगा ?

आज़ादी रोटी नहीं, मगर, दोनों में कोई वैर नहीं,

पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं।

हो रहे खड़े आज़ादी को हर ओर दगा देने वाले,

पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले।

इनके जादू का ज़ोर भला कब तक बुभुक्षु सह सकता है ?

है कौन, पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है ?

झेलेगा यह बलिदान ? भूख की घनी चोट सह पाएगा ?

आ पड़ी विपद तो क्या प्रताप-सा घास चबा रह पाएगा ?

है बड़ी बात आज़ादी का पाना ही नहीं, जगाना भी,

बलि एक बार ही नहीं, उसे पड़ता फिर-फिर दुहराना भी।

लेन-देन – Ramdhari Singh Dinkar Poems [27]

लेन-देन का हिसाब

लंबा और पुराना है।

जिनका कर्ज़ हमने खाया था,

उनका बाकी हम चुकाने आये हैं।

और जिन्होंने हमारा कर्ज़ खाया था,

उनसे हम अपना हक पाने आये हैं।

लेन-देन का व्यापार अभी लंबा चलेगा।

जीवन अभी कई बार पैदा होगा

और कई बार जलेगा।

और लेन-देन का सारा व्यापार

जब चुक जायेगा,

ईश्वर हमसे खुद कहेगा –

तुम्हारा एक पावना मुझ पर भी है,

आओ, उसे ग्रहण करो।

अपना रूप छोड़ो,

मेरा स्वरूप वरण करो।

लोहे के मर्द – रामधारी सिंह दिनकर कविता [28]

पुरुष वीर बलवान,

देश की शान,

हमारे नौजवान

घायल होकर आये हैं।

कहते हैं, ये पुष्प, दीप,

अक्षत क्यों लाये हो?

हमें कामना नहीं सुयश-विस्तार की,

फूलों के हारों की, जय-जयकार की।

तड़प रही घायल स्वदेश की शान है।

सीमा पर संकट में हिन्दुस्तान है।

ले जाओ आरती, पुष्प, पल्लव हरे,

ले जाओ ये थाल मोदकों ले भरे।

तिलक चढ़ा मत और हृदय में हूक दो,

दे सकते हो तो गोली-बन्दूक दो।

विजयी के सदृश जियो रे – रामधारी सिंह दिनकर कविता [29]

वैराग्य छोड़ बाँहों की विभा संभालो

चट्टानों की छाती से दूध निकालो

है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो

पीयूष चन्द्रमाओं का पकड़ निचोड़ो

चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे

योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे!

जब कुपित काल धीरता त्याग जलता है

चिनगारी बन फूलों का पराग जलता है

सौन्दर्य बोध बन नयी आग जलता है

ऊँचा उठकर कामार्त्त राग जलता है

अम्बर पर अपनी विभा प्रबुद्ध करो रे

गरजे कृशानु तब कंचन शुद्ध करो रे!

जिनकी बाँहें बलमयी ललाट अरुण है

भामिनी वही तरुणी नर वही तरुण है

है वही प्रेम जिसकी तरंग उच्छल है

वारुणी धार में मिश्रित जहाँ गरल है

उद्दाम प्रीति बलिदान बीज बोती है

तलवार प्रेम से और तेज होती है!

छोड़ो मत अपनी आन, सीस कट जाये

मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाये

दो बार नहीं यमराज कण्ठ धरता है

मरता है जो एक ही बार मरता है

तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे

जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे!

स्वातंत्र्य जाति की लगन व्यक्ति की धुन है

बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है

वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहो रे

जो पड़े आन खुद ही सब आग सहो रे!

जब कभी अहम पर नियति चोट देती है

कुछ चीज़ अहम से बड़ी जन्म लेती है

नर पर जब भी भीषण विपत्ति आती है

वह उसे और दुर्धुर्ष बना जाती है

चोटें खाकर बिफरो, कुछ अधिक तनो रे

धधको स्फुलिंग में बढ़ अंगार बनो रे!

उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है

सुख नहीं धर्म भी नहीं, न तो दर्शन है

विज्ञान ज्ञान बल नहीं, न तो चिंतन है

जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है

सबसे स्वतंत्र रस जो भी अनघ पियेगा

पूरा जीवन केवल वह वीर जियेगा!

मेरे नगपति! मेरे विशाल – रामधारी सिंह दिनकर कविता [30]

मेरे नगपति! मेरे विशाल!

साकार, दिव्य, गौरव विराट,

पौरुष के पुन्जीभूत ज्वाल!

मेरी जननी के हिम-किरीट!

मेरे भारत के दिव्य भाल!

मेरे नगपति! मेरे विशाल!

युग-युग अजेय, निर्बन्ध, मुक्त,

युग-युग गर्वोन्नत, नित महान,

निस्सीम व्योम में तान रहा

युग से किस महिमा का वितान?

कैसी अखंड यह चिर-समाधि?

यतिवर! कैसा यह अमर ध्यान?

तू महाशून्य में खोज रहा

किस जटिल समस्या का निदान?

उलझन का कैसा विषम जाल?

मेरे नगपति! मेरे विशाल!

ओ, मौन, तपस्या-लीन यती!

पल भर को तो कर दृगुन्मेष!

रे ज्वालाओं से दग्ध, विकल

है तड़प रहा पद पर स्वदेश।

सुखसिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र,

गंगा, यमुना की अमिय-धार

जिस पुण्यभूमि की ओर बही

तेरी विगलित करुणा उदार,

जिसके द्वारों पर खड़ा क्रान्त

सीमापति! तू ने की पुकार,

पद-दलित इसे करना पीछे

पहले ले मेरा सिर उतार।

उस पुण्यभूमि पर आज तपी!

रे, आन पड़ा संकट कराल,

व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे

डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल।

मेरे नगपति! मेरे विशाल!

कितनी मणियाँ लुट गईं? मिटा

कितना मेरा वैभव अशेष!

तू ध्यान-मग्न ही रहा, इधर

वीरान हुआ प्यारा स्वदेश।

वैशाली के भग्नावशेष से

पूछ लिच्छवी-शान कहाँ?

ओ री उदास गण्डकी! बता

विद्यापति कवि के गान कहाँ?

तू तरुण देश से पूछ अरे,

गूँजा कैसा यह ध्वंस-राग?

अम्बुधि-अन्त:स्थल-बीच छिपी

यह सुलग रही है कौन आग?

प्राची के प्रांगण-बीच देख,

जल रहा स्वर्ण-युग-अग्निज्वाल,

तू सिंहनाद कर जाग तपी!

मेरे नगपति! मेरे विशाल!

रे, रोक युधिष्ठिर को न यहाँ,

जाने दे उनको स्वर्ग धीर,

पर, फिरा हमें गाण्डीव-गदा,

लौटा दे अर्जुन-भीम वीर।

कह दे शंकर से, आज करें

वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार।

सारे भारत में गूँज उठे,

हर-हर-बम का फिर महोच्चार।

ले अंगडाई हिल उठे धरा

कर निज विराट स्वर में निनाद

तू शैलीराट हुँकार भरे

फट जाए कुहा, भागे प्रमाद

तू मौन त्याग, कर सिंहनाद

रे तपी आज तप का न काल

नवयुग-शंखध्वनि जगा रही

तू जाग, जाग, मेरे विशाल

लोहे के पेड़ हरे होंगे – रामधारी सिंह दिनकर कविता [31]

लोहे के पेड़ हरे होंगे,

तू गान प्रेम का गाता चल,

नम होगी यह मिट्टी ज़रूर,

आँसू के कण बरसाता चल।

सिसकियों और चीत्कारों से,

जितना भी हो आकाश भरा,

कंकालों क हो ढेर,

खप्परों से चाहे हो पटी धरा ।

आशा के स्वर का भार,

पवन को लेकिन, लेना ही होगा,

जीवित सपनों के लिए मार्ग

मुर्दों को देना ही होगा।

रंगो के सातों घट उँड़ेल,

यह अँधियारी रँग जायेगी,

ऊषा को सत्य बनाने को

जावक नभ पर छितराता चल।

आदर्शों से आदर्श भिड़े,

प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही।

प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है,

धरती की किस्मत फूट रही।

आवर्तों का है विषम जाल,

निरुपाय बुद्धि चकराती है,

विज्ञान-यान पर चढी हुई

सभ्यता डूबने जाती है।

जब-जब मस्तिष्क जयी होता,

संसार ज्ञान से चलता है,

शीतलता की है राह हृदय,

तू यह संवाद सुनाता चल।

सूरज है जग का बुझा-बुझा,

चन्द्रमा मलिन-सा लगता है,

सब की कोशिश बेकार हुई,

आलोक न इनका जगता है,

इन मलिन ग्रहों के प्राणों में

कोई नवीन आभा भर दे,

जादूगर! अपने दर्पण पर

घिसकर इनको ताजा कर दे।

दीपक के जलते प्राण,

दिवाली तभी सुहावन होती है,

रोशनी जगत् को देने को

अपनी अस्थियाँ जलाता चल।

क्या उन्हें देख विस्मित होना,

जो हैं अलमस्त बहारों में,

फूलों को जो हैं गूँथ रहे

सोने-चाँदी के तारों में।

मानवता का तू विप्र!

गन्ध-छाया का आदि पुजारी है,

वेदना-पुत्र! तू तो केवल

जलने भर का अधिकारी है।

ले बड़ी खुशी से उठा,

सरोवर में जो हँसता चाँद मिले,

दर्पण में रचकर फूल,

मगर उस का भी मोल चुकाता चल।

काया की कितनी धूम-धाम!

दो रोज चमक बुझ जाती है;

छाया पीती पीयुष,

मृत्यु के उपर ध्वजा उड़ाती है ।

लेने दे जग को उसे,

ताल पर जो कलहंस मचलता है,

तेरा मराल जल के दर्पण

में नीचे-नीचे चलता है।

कनकाभ धूल झर जाएगी,

वे रंग कभी उड़ जाएँगे,

सौरभ है केवल सार, उसे

तू सब के लिए जुगाता चल।

क्या अपनी उन से होड़,

अमरता की जिनको पहचान नहीं,

छाया से परिचय नहीं,

गन्ध के जग का जिन को ज्ञान नहीं?

जो चतुर चाँद का रस निचोड़

प्यालों में ढाला करते हैं,

भट्ठियाँ चढाकर फूलों से

जो इत्र निकाला करते हैं।

ये भी जाएँगे कभी, मगर,

आधी मनुष्यतावालों पर,

जैसे मुसकाता आया है,

वैसे अब भी मुसकाता चल।

सभ्यता-अंग पर क्षत कराल,

यह अर्थ-मानवों का बल है,

हम रोकर भरते उसे,

हमारी आँखों में गंगाजल है।

शूली पर चढ़ा मसीहा को

वे फूल नहीं समाते हैं

हम शव को जीवित करने को

छायापुर में ले जाते हैं।

भींगी चाँदनियों में जीता,

जो कठिन धूप में मरता है,

उजियाली से पीड़ित नर के

मन में गोधूलि बसाता चल।

यह देख नयी लीला उनकी,

फिर उनने बड़ा कमाल किया,

गाँधी के लोहू से सारे,

भारत-सागर को लाल किया।

जो उठे राम, जो उठे कृष्ण,

भारत की मिट्टी रोती है,

क्या हुआ कि प्यारे गाँधी की

यह लाश न ज़िन्दा होती है?

तलवार मारती जिन्हें,

बाँसुरी उन्हें नया जीवन देती,

जीवनी-शक्ति के अभिमानी!

यह भी कमाल दिखलाता चल।

धरती के भाग हरे होंगे,

भारती अमृत बरसाएगी,

दिन की कराल दाहकता पर

चाँदनी सुशीतल छाएगी।

ज्वालामुखियों के कण्ठों में

कलकण्ठी का आसन होगा,

जलदों से लदा गगन होगा,

फूलों से भरा भुवन होगा।

बेजान, यन्त्र-विरचित गूँगी,

मूर्त्तियाँ एक दिन बोलेंगी,

मुँह खोल-खोल सब के भीतर

शिल्पी! तू जीभ बिठाता चल।

राजा वसन्त वर्षा ऋतुओं की रानी – रामधारी सिंह दिनकर कविता [32]

राजा वसन्त वर्षा ऋतुओं की रानी

लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी

राजा के मुख में हँसी कण्ठ में माला

रानी का अन्तर द्रवित दृगों में पानी

डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने

परियाँ सेवा में खड़ी सज़ा कर दोने

खोले अंचल रानी व्याकुल सी आई

उमड़ी जाने क्या व्यथा लगी वह रोने

लेखनी लिखे मन में जो निहित व्यथा है

रानी की निशि दिन गीली रही कथा है

त्रेता के राजा क्षमा करें यदि बोलूँ

राजा रानी की युग से यही प्रथा है

नृप हुये राम तुमने विपदायें झेलीं

थी कीर्ति उन्हें प्रिय तुम वन गयीं अकेली

वैदेहि तुम्हें माना कलंकिनी प्रिय ने

रानी करुणा की तुम भी विषम पहेली

रो रो राजा की कीर्तिलता पनपाओ

रानी आयसु है लिये गर्भ वन जाओ

वीर – Ramdhari Singh Dinkar Poems [33]

सलिल कण हूँ, या पारावार हूँ मैं

स्वयं छाया, स्वयं आधार हूँ मैं

सच है, विपत्ति जब आती है,

कायर को ही दहलाती है,

सूरमा नहीं विचलित होते,

क्षण एक नहीं धीरज खोते,

विघ्नों को गले लगाते हैं,

कांटों में राह बनाते हैं।

मुहँ से न कभी उफ़ कहते हैं,

संकट का चरण न गहते हैं,

जो आ पड़ता सब सहते हैं,

उद्योग – निरत नित रहते हैं,

शूलों का मूळ नसाते हैं,

बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं।

है कौन विघ्न ऐसा जग में,

टिक सके आदमी के मग में?

ख़म ठोंक ठेलता है जब नर

पर्वत के जाते पाँव उखड़,

मानव जब ज़ोर लगाता है,

पत्थर पानी बन जाता है।

गुन बड़े एक से एक प्रखर,

हैं छिपे मानवों के भीतर,

मेंहदी में जैसी लाली हो,

वर्तिका – बीच उजियाली हो,

बत्ती जो नहीं जलाता है,

रोशनी नहीं वह पाता है।

शोक की संतान – रामधारी सिंह दिनकर कविता [34]

हृदय छोटा हो,

तो शोक वहां नहीं समाएगा।

और दर्द दस्तक दिये बिना

दरवाज़े से लौट जाएगा।

टीस उसे उठती है,

जिसका भाग्य खुलता है।

वेदना गोद में उठाकर

सबको निहाल नहीं करती,

जिसका पुण्य प्रबल होता है,

वह अपने आसुओं से धुलता है।

तुम तो नदी की धारा के साथ

दौड़ रहे हो।

उस सुख को कैसे समझोगे,

जो हमें नदी को देखकर मिलता है।

और वह फूल

तुम्हें कैसे दिखाई देगा,

जो हमारी झिलमिल

अंधियाली में खिलता है?

हम तुम्हारे लिये महल बनाते हैं

तुम हमारी कुटिया को

देखकर जलते हो।

युगों से हमारा तुम्हारा

यही संबंध रहा है।

हम रास्ते में फूल बिछाते हैं

तुम उन्हें मसलते हुए चलते हो।

दुनिया में चाहे जो भी निजाम आए,

तुम पानी की बाढ़ में से

सुखों को छान लोगे।

चाहे हिटलर ही

आसन पर क्यों न बैठ जाए,

तुम उसे अपना आराध्य

मान लोगे।

मगर हम?

तुम जी रहे हो,

हम जीने की इच्छा को तोल रहे हैं।

आयु तेजी से भागी जाती है

और हम अंधेरे में

जीवन का अर्थ टटोल रहे हैं।

असल में हम कवि नहीं,

शोक की संतान हैं।

हम गीत नहीं बनाते,

पंक्तियों में वेदना के

शिशुओं को जनते हैं।

झरने का कलकल,

पत्तों का मर्मर

और फूलों की गुपचुप आवाज़,

ये गरीब की आह से बनते हैं।

समुद्र का पानी – रामधारी सिंह दिनकर कविता [35]

बहुत दूर पर

अट्टहास कर

सागर हँसता है।

दशन फेन के,

अधर व्योम के।

ऐसे में सुन्दरी ! बेचने तू क्या निकली है,

अस्त-व्यस्त, झेलती हवाओं के झकोर

सुकुमार वक्ष के फूलों पर ?

सरकार !

और कुछ नहीं,

बेचती हूँ समुद्र का पानी।

तेरे तन की श्यामता नील दर्पण-सी है,

श्यामे ! तूने शोणित में है क्या मिला लिया ?

सरकार !

और कुछ नहीं,

रक्त में है समुद्र का पानी।

माँ ! ये तो खारे आँसू हैं,

ये तुझको मिले कहाँ से? शक्ति और क्षमा – रामधारी सिंह दिनकर [36]

क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल

सबका लिया सहारा

पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे

कहो, कहाँ कब हारा ?

क्षमाशील हो रिपु-समक्ष

तुम हुये विनत जितना ही

दुष्ट कौरवों ने तुमको

कायर समझा उतना ही।

अत्याचार सहन करने का

कुफल यही होता है

पौरुष का आतंक मनुज

कोमल होकर खोता है।

क्षमा शोभती उस भुजंग को

जिसके पास गरल हो

उसको क्या जो दंतहीन

विषरहित, विनीत, सरल हो।

तीन दिवस तक पंथ मांगते

रघुपति सिन्धु किनारे,

बैठे पढ़ते रहे छन्द

अनुनय के प्यारे-प्यारे।

उत्तर में जब एक नाद भी

उठा नहीं सागर से

उठी अधीर धधक पौरुष की

आग राम के शर से।

सिन्धु देह धर त्राहि-त्राहि

करता आ गिरा शरण में

चरण पूज दासता ग्रहण की

बँधा मूढ़ बन्धन में।

सच पूछो, तो शर में ही

बसती है दीप्ति विनय की

सन्धि-वचन सम्पूज्य उसी का

जिसमें शक्ति विजय की।

सहनशीलता, क्षमा, दया को

तभी पूजता जग है

बल का दर्प चमकता उसके

पीछे जब जगमग है।

वातायन – रामधारी सिंह दिनकर कविता [37]

मैं झरोखा हूँ।

कि जिसकी टेक लेकर

विश्व की हर चीज़ बाहर झाँकती है।

पर, नहीं मुझ पर,

झुका है विश्व तो उस ज़िन्दगी पर

जो मुझे छूकर सरकती जा रही है।

जो घटित होता है, यहाँ से दूर है।

जो घटित होता, यहाँ से पास है।

कौन है अज्ञात?

किसको जानता हूँ?

और की क्या बात?

कवि तो अपना भी नहीं है

सिपाही – Ramdhari Singh Dinkar Poems [38]

वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ छोह हुआ,

ख्याति, सुयश, सम्मान, विभव का, त्यों ही, कभी न मोह हुआ।

जीवन की क्या चहल-पहल है, इसे न मैने पहचाना,

सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना।

मसि की तो क्या बात? गली की ठिकरी मुझे भुलाती है,

जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है?

इतिहासों में अमर रहूँ, है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी,

विश्व छोड़ जब चला, भुलाते लगती फिर किसको देरी?

जग भूले पर मुझे एक, बस सेवा धर्म निभाना है,

जिसकी है यह देह उसी में इसे मिला मिट जाना है।

विजय-विटप को विकच देख जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे,

फूलों में शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे?

वह लाली हर प्रात: क्षितिज पर आ कर तुम्हे जगायेगी,

सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जायेगी।

देव करेंगे विनय किंतु, क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा?

किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊंगा।

तुम न जान पाओगे, पर, मैं रोज खिलूंगा इधर-उधर,

कभी फूल की पंखुड़ियाँ बन, कभी एक पत्ती बन कर।

अपनी राह चली जायेगी वीरों की सेना रण में,

रह जाऊंगा मौन वृंत पर, सोच न जाने क्या मन में!

तप्त वेग धमनी का बन कर कभी संग मैं हो लूंगा,

कभी चरण तल की मिट्टी में छिप कर जय जय बोलूंगा।

अगले युग की अनी कपिध्वज जिस दिन प्रलय मचाएगी,

मैं गरजूंगा ध्वजा-श्रृंग पर, वह पहचान न पायेगी।

न्यौछावर मैं एक फूल पर , जग की ऎसी रीत कहाँ?

एक पंक्ति मेरी सुधि में भी, सस्ते इतने गीत कहाँ?

कविते! देखो विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना,

व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आँसू कण बरसाना।

हो कहाँ अग्निधर्मा नवीन ऋषियों – रामधारी सिंह दिनकर कविता [39]

कहता हूँ¸ ओ मखमल–भोगियो।

श्रवण खोलो¸

रूक सुनो¸ विकल यह नाद

कहां से आता है।

है आग लगी या कहीं लुटेरे लूट रहे?

वह कौन दूर पर गांवों में चिल्लाता है?

जनता की छाती भिदें

और तुम नींद करो¸

अपने भर तो यह जुल्म नहीं होने दूँगा।

तुम बुरा कहो या भला¸

मुझे परवाह नहीं¸

पर दोपहरी में तुम्हें नहीं सोने दूँगा।।

हो कहां अग्निधर्मा

नवीन ऋषियो? जागो¸

कुछ नयी आग¸

नूतन ज्वाला की सृष्टि करो।

शीतल प्रमाद से ऊंघ रहे हैं जो¸ उनकी

मखमली सेज पर चिनगारी की वृष्टि करो।

गीतों से फिर चट्टान तोड़ता हूं साथी¸

झुरमुटें काट आगे की राह बनाता हूँ।

है जहां–जहां तमतोम

सिमट कर छिपा हुआ¸

चुनचुन कर उन कुंजों में

आग लगाता हूँ।

समर शेष है – रामधारी सिंह दिनकर कविता [40]

ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो ,

किसने कहा, युद्ध की बेला चली गयी, शांति से बोलो?

किसने कहा, और मत बेधो ह्रदय वह्रि के शर से,

भरो भुवन का अंग कुंकुम से, कुसुम से, केसर से?

कुंकुम? लेपूं किसे? सुनाऊँ किसको कोमल गान?

तड़प रहा आँखों के आगे भूखा हिन्दुस्तान ।

फूलों की रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले !

ओ रेशमी नगर के वासी! ओ छवि के मतवाले!

सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है,

दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है ।

मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार,

ज्यों का त्यों है खड़ा, आज भी मरघट-सा संसार ।

वह संसार जहाँ तक पहुँची अब तक नहीं किरण है

जहाँ क्षितिज है शून्य, अभी तक अंबर तिमिर वरण है

देख जहाँ का दृश्य आज भी अन्त:स्थल हिलता है

माँ को लज्ज वसन और शिशु को न क्षीर मिलता है

पूज रहा है जहाँ चकित हो जन-जन देख अकाज

सात वर्ष हो गये राह में, अटका कहाँ स्वराज?

अटका कहाँ स्वराज? बोल दिल्ली! तू क्या कहती है?

तू रानी बन गयी वेदना जनता क्यों सहती है?

सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में?

उतरी थी जो विभा, हुई बंदिनी बता किस घर में

समर शेष है, यह प्रकाश बंदीगृह से छूटेगा

और नहीं तो तुझ पर पापिनी! महावज्र टूटेगा

समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा

जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुँचाना होगा

धारा के मग में अनेक जो पर्वत खडे हुए हैं

गंगा का पथ रोक इन्द्र के गज जो अडे हुए हैं

कह दो उनसे झुके अगर तो जग मे यश पाएंगे

अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाऐंगे

समर शेष है, जनगंगा को खुल कर लहराने दो

शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो

पथरीली ऊँची ज़मीन है? तो उसको तोडेंगे

समतल पीटे बिना समर कि भूमि नहीं छोड़ेंगे

समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर

खण्ड-खण्ड हो गिरे विषमता की काली जंजीर

समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं

गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं

समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है

वृक को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है

समर शेष है, शपथ धर्म की लाना है वह काल

विचरें अभय देश में गाँधी और जवाहर लाल

तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्काण्ड रचें ना

सावधान हो खडी देश भर में गाँधी की सेना

बलि देकर भी बलि! स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे

मंदिर औ मस्जिद दोनों पर एक तार बाँधो रे

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध

जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध

कलम आज उनकी जय बोल – रामधारी सिंह दिनकर कविता [41]

कलम आज उनकी जय बोल

जला अस्थियाँ बारी-बारी

चिटकाई जिनमें चिंगारी,

जो चढ़ गये पुण्यवेदी पर

लिए बिना गर्दन का मोल

कलम, आज उनकी जय बोल।

जो अगणित लघु दीप हमारे

तूफानों में एक किनारे,

जल-जलाकर बुझ गए किसी दिन

माँगा नहीं स्नेह मुँह खोल

कलम, आज उनकी जय बोल।

पीकर जिनकी लाल शिखाएँ

उगल रही सौ लपट दिशाएं,

जिनके सिंहनाद से सहमी

धरती रही अभी तक डोल

कलम, आज उनकी जय बोल।

अंधा चकाचौंध का मारा

क्या जाने इतिहास बेचारा,

साखी हैं उनकी महिमा के

सूर्य चन्द्र भूगोल खगोल

कलम, आज उनकी जय बोल

कुछ प्रसिद्ध कविताएँ :-

- माखन लाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध कविताएं

- हरिवंश राय बच्चन के प्रसिद्ध कविताएं

- प्रेरणादायक देशभक्ति कविताएँ

- सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ के प्रसिद्ध कविताएँ

- सूरदास के प्रसिद्ध कविताएँ

- सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रसिद्ध कविताएँ

- महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध कविताएँ

- अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविताएँ

- सुमित्रानंदन पन्त के प्रसिद्ध कविताएँ

- अज्ञेय की प्रसिद्ध कविताएँ

- जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध कविताएं

- मैथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध कविताएं

- रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध कविताएं